遮挡性器官产生的羞耻感源于心理防御机制与社会文化规范的冲突,主要表现为焦虑、不安与自我否定。这种感受通常与成长环境、性教育缺失、身体意象障碍等因素相关。

传统观念将性器官与道德污名化,导致个体在暴露或遮挡时产生矛盾心理。长期形成的性羞耻文化会强化对身体的负面认知,例如将生理需求与肮脏划等号,进而引发强烈的屈辱感。

青春期缺乏科学性教育会使个体无法建立正确的身体认知。当意外暴露或被要求遮挡时,容易产生被贬低的错觉,这种认知偏差会放大实际情境中的尴尬程度。

童年时期遭受过身体羞辱或性虐待的个体,可能对任何涉及性器官的情境过度敏感。大脑会将遮挡行为与过往创伤关联,触发战逃反应,表现为出汗、发抖等生理症状。

对身体形态过度关注者可能将遮挡行为视为缺陷暴露。例如认为需要遮掩代表身体不正常,这种扭曲认知会导致病态羞耻,严重时可能引发社交回避。

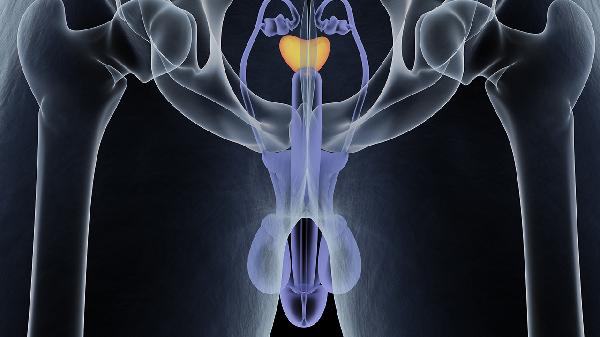

在医疗检查等特殊场合被迫暴露时,权力关系不对等会加剧羞耻感。检查者专业态度不足或环境缺乏隐私保护,都可能使常规遮挡行为被误解为道德瑕疵。

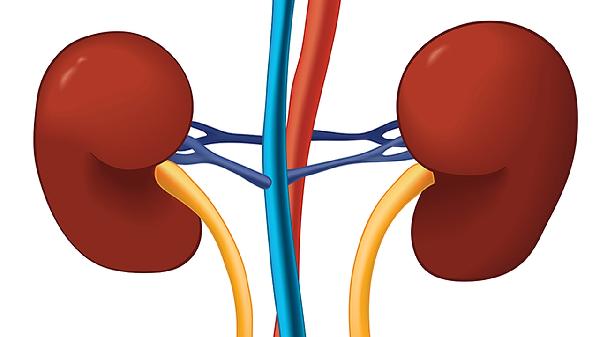

改善遮挡羞耻需从重建身体认知开始,建议通过正规渠道学习人体生理结构知识,理解性器官与其他器官的平等性。日常可进行渐进式脱敏训练,如在私人空间观察自己的身体,逐步消除对特定部位的过度关注。伴侣间建立坦诚的沟通机制也有助于缓解焦虑,共同参与科学性教育课程能有效破除错误观念。若伴随持续情绪低落或社交功能障碍,应及时寻求心理咨询师帮助,认知行为疗法对改善体象障碍具有显著效果。规律运动如瑜伽、游泳能增强身体接纳度,饮食上适量补充富含色氨酸的食物有助于稳定情绪。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。