蜂蜜不会直接导致儿童性早熟,但需注意过量摄入可能影响激素平衡,关键因素包括蜂蜜成分、摄入量、儿童体质、饮食结构和遗传因素。

天然蜂蜜主要含葡萄糖、果糖及微量花粉蛋白,不含外源性性激素。蜂王浆中虽存在极微量类激素物质,但普通蜂蜜含量可忽略不计。每日摄入10-20克属安全范围,过量可能刺激胰岛素样生长因子分泌。

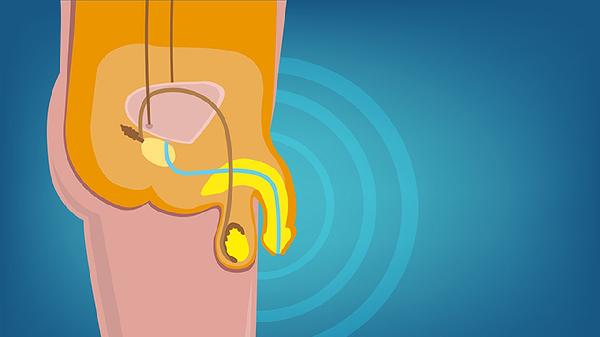

3岁以下儿童不建议食用蜂蜜,主要风险为肉毒杆菌污染。学龄儿童每日不超过2茶匙,避免与高糖食物同食。临床案例显示,连续半年每日超50克摄入可能干扰生长激素节律。

肥胖儿童对蜂蜜代谢更敏感,脂肪细胞会促进雄烯二酮转化为雌激素。过敏体质儿童可能出现假性性早熟症状,实际为花粉蛋白引发的免疫反应,需进行过敏原检测。

长期用蜂蜜替代主食可能造成营养不良性早熟。建议搭配富含膳食纤维的全谷物,避免与含塑化剂食品同食。研究显示维生素B6可帮助代谢蜂蜜中的芳香化酶诱导物。

家族有特发性性早熟病史的儿童,建议进行GnRH激发试验后再评估蜂蜜摄入。部分芳香化酶基因突变携带者对植物雌激素敏感度提升3-5倍,需严格控制蜂产品摄入。

儿童饮食建议选择椴树蜜等低致敏品种,搭配猕猴桃等维生素C含量高的水果促进代谢。每日保证1小时中等强度运动如跳绳、游泳,可降低雌激素受体敏感性。定期监测骨龄和生长曲线,出现乳房早发育或睾丸增大需立即就医排查真性性早熟。存储蜂蜜使用玻璃容器,避免塑料瓶释放双酚A。烹饪时蜂蜜加热不超过60℃,防止糖分焦化产生有害物质。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。