性取向的形成涉及基因、激素、环境等多因素交互作用,并非单一基因决定。

双胞胎研究显示同卵双胞胎性取向一致性高于异卵双胞胎,X染色体Xq28区域与男性同性恋倾向存在统计学关联。基因通过影响大脑性别分化、激素受体敏感性等途径参与性取向发育,但尚未发现决定性作用的"同性恋基因"。

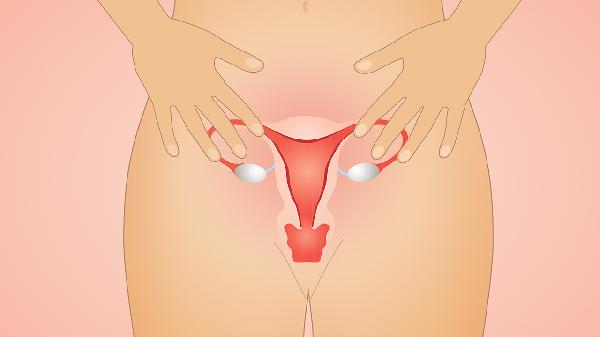

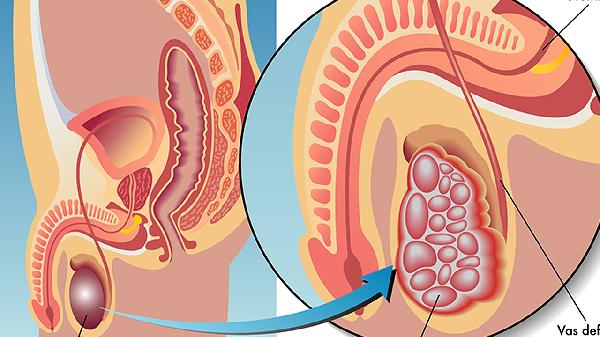

产前雄激素暴露水平影响性别认同发展,女性先天性肾上腺增生症患者因雄激素过高出现同性恋倾向概率增加2-3倍。男性胎儿雄激素信号传导异常可能导致下丘脑性别二态核发育差异,这类生理因素可能持续影响性吸引力模式。

同性恋者大脑前连合、下丘脑等结构体积与异性恋者存在差异,听觉诱发电位等神经反应模式更接近生理异性。这些神经解剖学特征在胚胎期形成,支持生物基础理论,但具体形成机制仍需研究。

表观遗传学显示童年经历可能通过DNA甲基化影响性相关基因表达,但不存在"后天塑造"决定性取向的证据。社会文化因素主要影响性表达方式而非性取向本质,多数人在不同文化背景下保持稳定的性吸引力模式。

世界卫生组织等权威机构确认性取向是先天后天共同作用的连续谱,2019年全基因组关联研究发现多个基因位点共同贡献约8-25%的性取向差异。生物因素奠定基础,社会经验起修饰作用,任何单一因素都无法完全解释人类性取向多样性。

日常饮食中适量补充富含Omega-3的深海鱼、坚果有助于神经发育健康,规律运动可调节体内激素平衡。对于性取向认知困惑者,建议通过正规心理咨询了解自我,避免强行改变性取向的错误尝试。社会应尊重个体差异,关注性少数群体心理健康,创造包容平等的生存环境。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。