气虚体质多由先天禀赋不足、长期劳累过度、饮食失调、慢性疾病消耗及情志不畅等因素共同导致。主要形成原因包括脾胃功能虚弱、过度思虑伤脾、久病耗气、缺乏运动锻炼以及年龄增长自然衰退。

中医认为脾胃为后天之本,主运化水谷精微。长期暴饮暴食、嗜食生冷或节食减肥会损伤脾胃阳气,导致水谷运化失常,气血生化不足。这类人群常见食欲不振、大便溏稀、舌体胖大有齿痕等典型表现,需通过规律饮食、食用山药小米等健脾食材调理。

脑力劳动者长期精神紧张、思虑过重易造成"思则气结",消耗心脾气血。现代研究显示持续压力会升高皮质醇水平,抑制免疫功能和能量代谢。表现为健忘失眠、心悸气短,建议通过冥想、八段锦等舒缓运动调节自主神经功能。

慢性支气管炎、贫血、甲状腺功能减退等疾病会持续消耗机体元气。以肺结核为例,长期低热盗汗可导致气阴两虚,出现咳喘无力、声音低怯等症状。需在治疗原发病基础上配合黄芪、党参等补气中药调理。

长期久坐缺乏锻炼会使心肺功能退化,肌肉萎缩减弱"卫气"防御能力。研究显示每周运动不足150分钟的人群,最大摄氧量每年下降约10%。适度有氧运动如快走、太极拳能增强膈肌力量,改善气体交换效率。

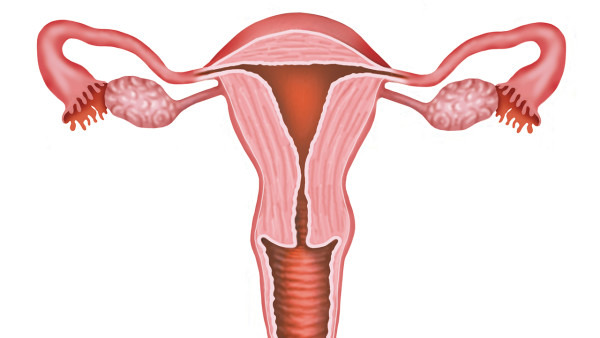

女性更年期雌激素下降、男性雄激素分泌减少等年龄相关变化,会导致基础代谢率降低和线粒体功能减退。老年人常见动则汗出、夜尿频多等肾气不固表现,可适当食用核桃、黑芝麻等补肾食材延缓衰退。

改善气虚体质需建立"三分治七分养"的长期调理观念。日常可选用五指毛桃、太子参等药食同源材料煲汤,避免空腹饮茶或过量食用破气食物如白萝卜。推荐八段锦"调理脾胃须单举"招式配合涌泉穴按摩,运动强度以微微汗出为度。季节交替时注意防风保暖,保证23点前入睡有助于营卫之气循行。若出现持续倦怠乏力伴体重下降,需排查糖尿病、肿瘤等器质性疾病。

李渊

主任医师