未怀孕时服用避孕药通常不会造成严重健康风险,但可能引起月经紊乱、胃肠道不适、激素水平波动等副作用。主要影响包括撤退性出血、短期内分泌失调、乳房胀痛、情绪波动及药物代谢负担。

紧急避孕药含大剂量孕激素,服用后会干扰子宫内膜稳定性,约30%-50%女性在用药后3-7天出现突破性出血。这种出血量通常少于月经,持续时间约2-5天,属于药物引起的生理性反应,无需特殊处理。

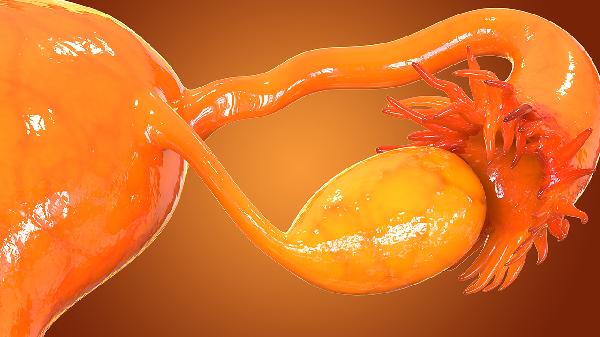

短效避孕药通过抑制排卵调节激素水平,未孕状态下服用可能导致雌孕激素比例失衡。常见表现为月经周期提前或延后7天以上,部分女性会出现排卵期改变,一般2-3个月经周期后可自行恢复。

药物中的合成孕激素会刺激乳腺导管扩张,约20%用药者出现乳房敏感、胀痛等症状。这种反应多发生在用药后48小时内,通常伴随轻微触痛感,可通过热敷缓解,症状持续超过1周需就医排查乳腺病变。

激素变化可能影响中枢神经系统调控,部分人群会出现焦虑、抑郁情绪或睡眠障碍。临床数据显示这种影响具有个体差异性,敏感体质者症状更明显,多数在停药后2周内逐渐消退。

肝脏需要分解代谢外源性激素,频繁用药可能暂时性增加肝脏酶活性。健康人群偶尔使用影响较小,但肝功能异常者需谨慎,长期滥用可能干扰脂质代谢,建议每年用药不超过3次。

服用避孕药后建议加强经期护理,使用棉质透气卫生用品,避免剧烈运动。可适量补充维生素B族和镁元素缓解情绪症状,饮食选择易消化的温热食物减轻胃肠刺激。出现严重头痛、视力模糊或下肢肿胀等血栓征兆时需立即就医。未生育女性应优先选择避孕套等物理避孕方式,减少药物对生殖系统的潜在影响。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。