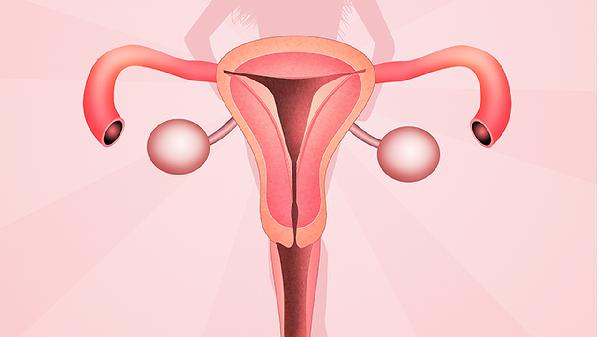

服用避孕药后出血可能由激素波动、药物类型、漏服错服、个体差异或潜在妇科疾病引起。

避孕药含雌激素和孕激素,突然改变体内激素水平可能导致子宫内膜部分脱落出血。常见于用药初期或更换药物品牌时,通常3个月内自行缓解。持续出血可咨询医生调整剂量,如从单相片改为三相片,或增加雌激素含量至30-35μg。

长效避孕药比短效药更易引发出血,紧急避孕药因大剂量孕激素可能导致撤退性出血。建议选择低剂量复方口服避孕药如优思明、妈富隆,或改用含屈螺酮的新型避孕药,出血概率可降低40%。

漏服超过12小时可能诱发突破性出血,需立即补服并加用屏障避孕。正确服用时间为每天固定时段,偏差不超过2小时。电子药盒提醒或设置手机闹钟可减少漏服率。

体重指数>30、吸烟者及35岁以上女性代谢药物能力下降,血液中激素浓度不稳定易导致出血。这类人群建议选择避孕贴、阴道环等非口服制剂,或考虑含20μg雌激素的微丸避孕药。

子宫肌瘤、子宫内膜息肉等疾病会放大药物副作用。持续出血超过7天需做阴道超声和HPV检测,排除宫颈病变。确诊后可先治疗原发病,再改用含地诺孕素的治疗型避孕药。

日常多摄入富含维生素K的菠菜、西兰花促进凝血,避免剧烈运动加重出血。出血期间使用棉条代替卫生巾降低感染风险,每日温水清洗外阴。出血量超过月经量或伴随严重腹痛需24小时内就医,长期出血者建议检测血清激素六项和甲状腺功能。避孕药使用前应全面评估血栓风险,有家族史者优先选择孕激素单药制剂。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。