体内湿热多由饮食不当、环境潮湿、脾胃虚弱、情绪压力、疾病感染等因素引起,可通过中药调理、饮食调整、运动排湿、生活习惯改善、医疗干预等方式缓解。

长期摄入辛辣油腻、生冷甜腻食物易生湿热。火锅、烧烤、冰饮等会加重脾胃负担,导致湿浊内蕴。调整饮食结构,多吃薏米粥、赤小豆汤、冬瓜等利湿食材,减少肥甘厚味摄入。

居住环境潮湿闷热或长期涉水作业,外湿侵入体内转化为湿热。梅雨季节或地下室居住者易发。使用除湿机保持空气干燥,穿戴透气衣物,雨天及时更换鞋袜。

脾虚体质运化水湿能力差,湿气滞留易与热结合。表现为舌苔黄腻、大便黏滞。中医常用参苓白术散、三仁汤健脾化湿,配合足三里穴位按摩增强脾胃功能。

长期焦虑抑郁导致肝气郁结,郁而化热,与湿相搏形成湿热。调节情绪可通过八段锦、冥想等舒缓压力,必要时用柴胡疏肝散等方剂疏肝解郁。

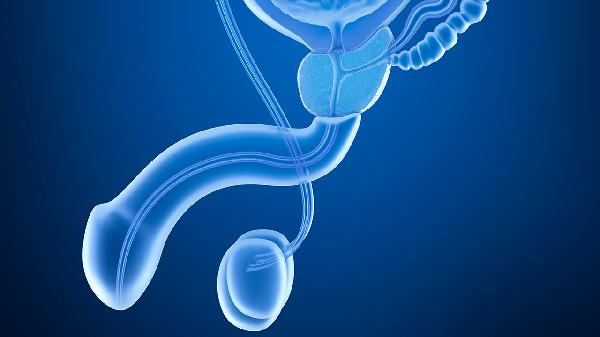

泌尿系统感染、妇科炎症等疾病会产生病理性湿热。症状持续需就医检查,抗生素如左氧氟沙星治疗感染,配合清热利湿的中成药如妇科千金片。

湿热体质日常可饮用菊花决明子茶、玉米须茶帮助代谢,避免久坐不动,每周进行3次微汗运动如快走或瑜伽。夏季可用藿香正气水预防暑湿,保持皮肤清洁干燥,选择棉麻材质内衣促进汗液蒸发。症状严重时需中医辨证施治,避免自行服用过量寒凉药物损伤阳气。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。