女性标准腰围与身高比例相关,健康范围通常≤80厘米,具体需结合体型、年龄等因素评估。

世界卫生组织建议亚洲女性腰围≤80厘米为健康临界值,超过85厘米可能增加代谢疾病风险。测量时需站立呼气,用软尺绕肚脐水平一周,避免刻意收腹。腰臀比腰围÷臀围应<0.85,数值过高提示内脏脂肪堆积。

身高160cm以下女性理想腰围建议控制在70cm内,160-170cm人群75cm为安全线,170cm以上可放宽至78cm。运动员或肌肉量高者需结合体脂率判断,体脂<25%时腰围标准可上浮5%。

青春期女性腰围增速快,14-18岁年均增长1.5-2cm属正常。更年期后雌激素下降易致腹部肥胖,50岁以上女性腰围≤88厘米仍可接受。妊娠期腰围会临时增加50cm以上,产后6个月应恢复至孕前±5cm范围。

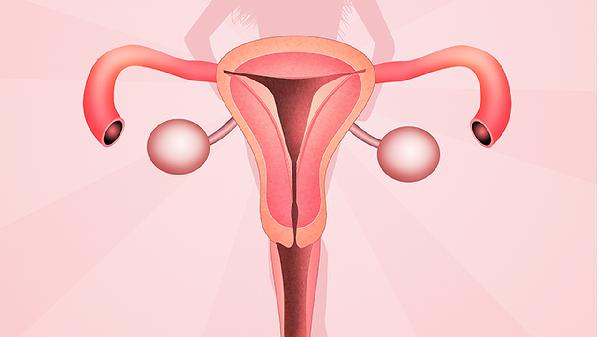

腰围超标伴随月经紊乱、皮肤紫纹需排查多囊卵巢综合征或库欣综合征。短期内腰围增长>5cm且下肢无水肿,建议检查肝功能与腹腔B超。糖尿病患者腰围每增加10cm,胰岛素抵抗风险上升34%。

苹果型身材需重点进行有氧运动,每周3次慢跑或游泳,每次40分钟。梨型身材应加强核心训练,平板支撑、俄罗斯转体每天3组。饮食选择高纤维食物如燕麦、西蓝花,控制精制碳水摄入量在每日150g以下。

保持标准腰围需综合饮食管理与运动调节,推荐地中海饮食模式,每日摄入25g以上膳食纤维。HIIT高强度间歇训练比匀速有氧更有效减少腹部脂肪,每周2次配合瑜伽改善体态。睡眠不足会刺激皮质醇分泌导致腰腹囤脂,保证7小时优质睡眠。定期监测腰围变化,配合体脂秤数据更准确评估健康状态。出现异常增长时及时咨询营养师或内分泌科

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。