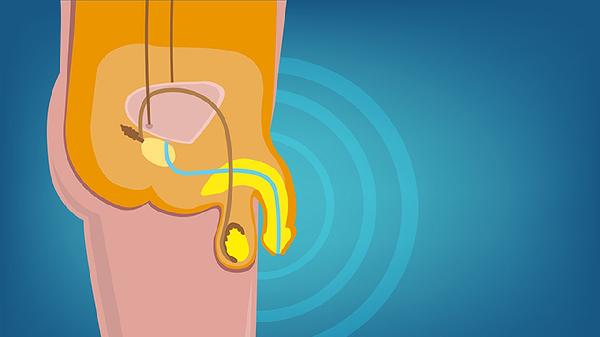

膀胱炎症导致小便出血,可能由细菌感染、膀胱结石或肿瘤引起,需及时就医明确病因并治疗。治疗方法包括抗生素、手术及饮食调整。

膀胱炎症引起小便出血的原因主要有以下几点:1.细菌感染,如大肠杆菌等病原体侵入膀胱,引发炎症反应,导致黏膜损伤出血;2.膀胱结石,结石摩擦膀胱壁,造成机械性损伤,伴随出血;3.膀胱肿瘤,良性或恶性肿瘤生长过程中破坏血管,导致血尿。长期憋尿、饮水不足、免疫力低下等也可能诱发膀胱炎症。

针对不同病因,治疗方法如下:1.细菌感染引起的膀胱炎,通常使用抗生素治疗,如左氧氟沙星、头孢克肟等,疗程一般为7-10天;2.膀胱结石需根据结石大小和位置选择治疗方案,较小结石可通过大量饮水、药物治疗如坦索罗辛促进排出,较大结石则需体外冲击波碎石或膀胱镜取石术;3.膀胱肿瘤需根据病理类型和分期制定治疗方案,早期肿瘤可通过经尿道膀胱肿瘤电切术治疗,晚期则需结合化疗、放疗等综合治疗。

日常生活中,预防和缓解膀胱炎症的措施包括:1.多饮水,每天保持2000ml以上,稀释尿液,减少对膀胱的刺激;2.避免憋尿,及时排空膀胱,防止细菌滋生;3.注意个人卫生,勤换内裤,避免使用刺激性清洁产品;4.饮食清淡,减少辛辣、油腻食物摄入,多吃富含维生素C的水果蔬菜,增强免疫力;5.适当运动,如散步、瑜伽等,促进血液循环,提高抵抗力。

膀胱炎症导致小便出血是一种常见但不容忽视的症状,及时就医明确病因至关重要。通过规范治疗和良好的生活习惯,大多数患者可以有效控制病情,预防复发。对于长期反复发作或伴有其他不适症状的患者,建议定期复查,密切关注病情变化,必要时调整治疗方案。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。