晚上出冷汗可能由环境因素、更年期综合征、低血糖、甲状腺功能亢进、结核病等原因引起。

睡眠环境过热或被子过厚会导致体温调节失衡,身体通过排汗散热。保持卧室通风,选择透气性好的棉质寝具,室温建议控制在20-24℃。若长期开空调导致干燥,可搭配加湿器使用。

女性围绝经期雌激素水平下降会影响下丘脑体温调节中枢,出现潮热盗汗症状。可能伴随心悸、情绪波动,可通过豆制品补充植物雌激素,严重时需在医生指导下进行激素替代治疗。

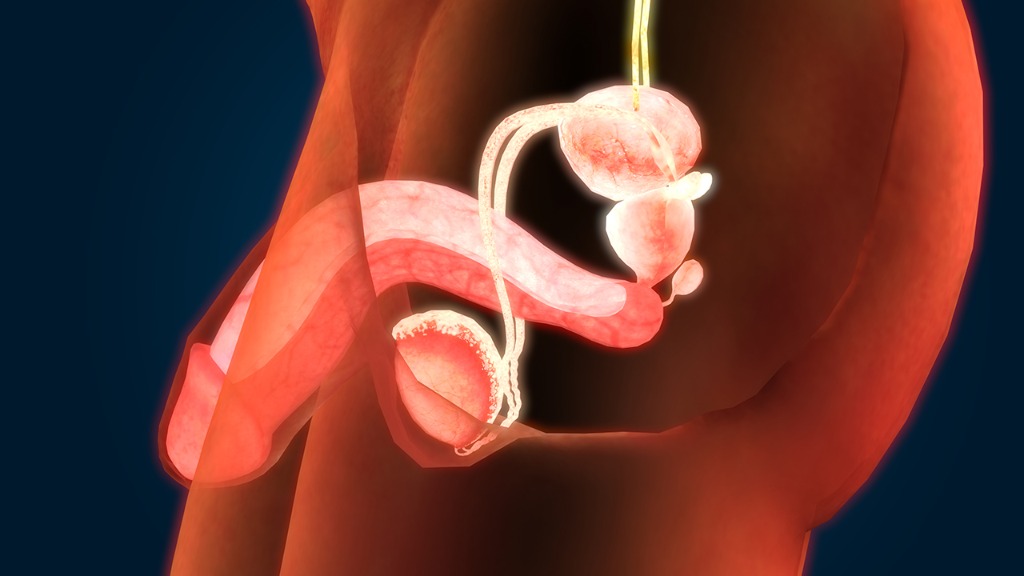

糖尿病患者夜间血糖低于3.9mmol/L时会激活交感神经,出现冷汗、心慌、手抖等症状。睡前可适量食用全麦饼干等缓释碳水,使用动态血糖仪监测夜间血糖波动。

甲状腺激素分泌过多会加速新陈代谢,表现为怕热多汗、体重下降、易怒等症状。需通过甲状腺功能检查确诊,常用甲巯咪唑等抗甲状腺药物控制,伴有突眼症状需联合免疫抑制剂。

结核分枝杆菌产生的毒素会引起午后低热和夜间盗汗,可能伴随咳嗽、消瘦。胸部CT和PPD试验可辅助诊断,需规范使用异烟肼、利福平等抗结核药物联合治疗6个月以上。

建议记录夜间出汗频率与伴随症状,避免睡前摄入咖啡因和酒精。长期夜间盗汗需排查感染性疾病和内分泌问题,结核病患者需隔离治疗。更年期女性可练习瑜伽调节自主神经功能,糖尿病患者应定期检测糖化血红蛋白。保持规律作息与适度运动有助于改善植物神经功能紊乱引起的多汗症状。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。