女性恐婚可能由原生家庭影响、情感创伤、社会压力、经济独立意识增强、对婚姻认知偏差等因素引起。

父母婚姻破裂或长期冲突可能形成心理阴影,目睹家庭暴力或冷暴力会强化对婚姻的负面预期。建议通过心理咨询梳理童年经历,尝试家庭系统排列疗法,参与亲密关系工作坊重建信任感。

遭遇伴侣背叛或PUA操控会导致安全感缺失,性侵受害者可能产生躯体抵触反应。EMDR眼动治疗可缓解创伤记忆,认知行为疗法帮助修正错误归因,建立渐进式暴露脱敏训练计划。

婚育歧视和婆媳矛盾报道形成焦虑泛化,社交媒体展示的婚姻完美形象造成认知失调。定期进行媒体信息筛查,参加女性成长社群获取真实案例,学习设置人际边界保护自我意识。

职场成就带来的自主决策权强化独立倾向,财产公证争议可能触发防御心理。建议开展婚前财务规划咨询,尝试同居试婚磨合消费观,保留3-6个月应急基金维持心理安全感。

将婚姻等同于丧失自我或生育工具化,过度关注离婚率数据忽略个体差异性。通过婚恋心理学课程了解健康关系模式,进行MBTI性格测试匹配伴侣,体验非婚长期关系实践。

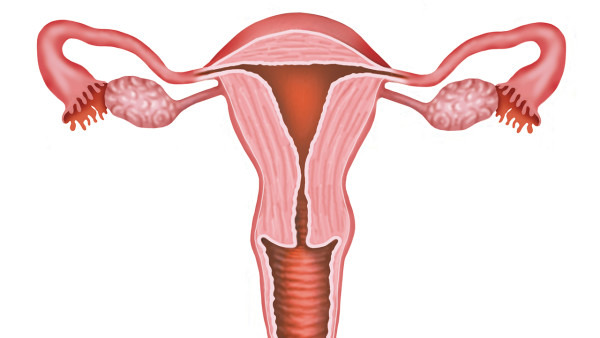

日常可增加富含色氨酸的小米南瓜粥调节情绪,练习瑜伽蝴蝶式改善盆腔血液循环。阅读亲密关系等书籍建立理性认知,每周3次有氧运动提升多巴胺分泌。保留个人独处空间的同时,安排定期伴侣深度对话,使用非暴力沟通技巧表达需求。经济方面建议开设联名账户与独立账户并存的财务体系,重大决策前进行SWOT分析评估。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。

李渊

主任医师