女性服用避孕药是否危害健康取决于个体差异和用药方式,主要涉及激素影响、代谢变化、血栓风险、生育功能、长期效应五个方面。

避孕药通过外源性雌激素和孕激素抑制排卵,可能引起乳房胀痛、情绪波动等类早孕反应。选择低剂量单相片如炔雌醇环丙孕酮片,或改用非激素避孕方式可减轻症状。定期监测激素六项有助于调整用药方案。

孕激素成分可能导致水钠潴留和轻度体重增加,部分人群会出现糖耐量异常。第三代孕激素如去氧孕烯对代谢影响较小,配合有氧运动和低GI饮食能有效控制血糖波动。

雌激素会增加凝血因子合成,吸烟者或BMI>30人群风险升高。新型避孕药含屈螺酮等抗盐皮质激素成分可降低风险,服药期间出现腿肿、胸痛需立即就医排查静脉血栓。

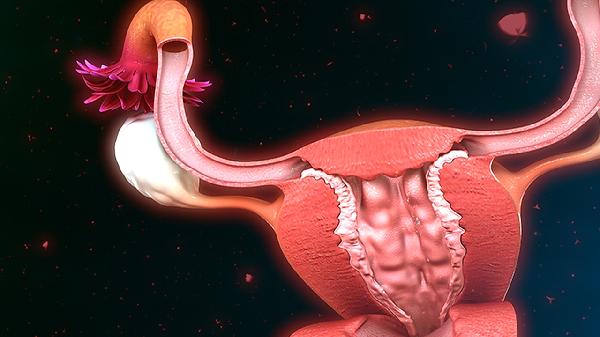

规范用药不会导致不孕,但紧急避孕药频繁使用可能扰乱月经周期。短效避孕药停药后1-3个月可恢复排卵,备孕前建议进行卵泡监测和子宫内膜评估。

持续使用5年以上可能略微增加乳腺癌风险,但能降低卵巢癌和子宫内膜癌发生率。35岁以上女性建议每年进行乳腺钼靶和妇科超声检查,必要时换用宫内节育系统。

服用避孕药期间应保证每日摄入400μg叶酸和1000mg钙,每周进行3次30分钟的快走或游泳。避免同时使用抗生素和抗癫痫药物,服药初期可能出现突破性出血属于正常现象。有家族血栓史、严重偏头痛或肝病患者需禁用激素类避孕药,可考虑铜质宫内节育器等物理避孕方式。定期妇科检查包括血压监测、肝功能检查和宫颈癌筛查是必要的健康管理措施。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。