长期规范服用短效避孕药不会导致不孕,停药后生育能力可恢复,与遗传因素、药物成分适应、卵巢功能保护、内分泌调节机制以及个体差异有关。

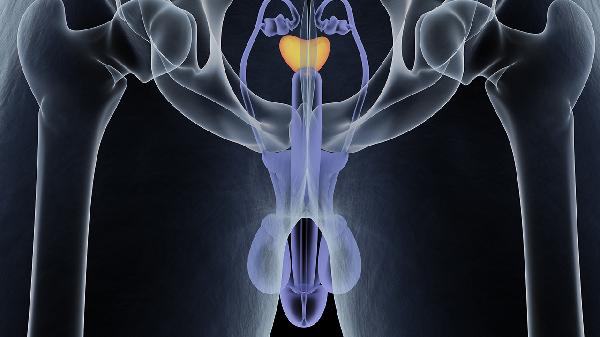

短效避孕药通过低剂量雌激素和孕激素抑制排卵,形成可逆性生理避孕状态。药物成分在代谢后48-72小时完全清除,不会损伤卵巢储备功能。临床数据显示,90%女性在停药3个月内恢复自然排卵周期。

极少数存在多囊卵巢综合征遗传倾向的女性,可能因激素敏感度差异出现暂时性月经延迟。这类人群需进行AMH抗缪勒管激素检测评估卵巢功能,通常配合促排卵药物如克罗米芬、来曲唑或FSH注射剂可解决生育问题。

药物停用后可能出现1-2个月经周期紊乱,属于下丘脑-垂体-卵巢轴重新激活的正常过程。建议通过基础体温监测结合黄体酮检测,必要时使用地屈孕酮片调节黄体功能,或采用中药周期疗法调理。

持续6个月未恢复月经需排除高泌乳素血症、甲状腺功能异常等继发病因。诊断性检查包括垂体MRI、性激素六项和甲状腺功能五项,确诊后采用溴隐亭、优甲乐等靶向药物治疗原发病。

计划怀孕前3个月停药,补充叶酸400μg/日。子宫内膜准备期可增加维生素E和深海鱼油摄入,避免剧烈运动造成的黄体破裂风险,推荐瑜伽、游泳等温和运动维持盆腔血液循环。

日常饮食注意增加亚麻籽、豆浆等植物雌激素食物,每周3次30分钟有氧运动维持内分泌平衡。避孕药使用期间每年需进行肝肾功能、凝血功能检查,哺乳期女性建议改用孕激素单一制剂。长期用药者选择第三代孕激素如屈螺酮成分,可降低水钠潴留副作用,保持规律作息有助于维持生殖系统健康状态。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。