性早熟可通过中药调理辅助治疗,具体效果需结合病因评估,常见干预方式包括滋阴降火、疏肝解郁、健脾祛湿、补肾固本、针灸疗法。

阴虚火旺型性早熟表现为骨龄超前、潮热盗汗,常用知柏地黄丸加减,含知母、黄柏等成分抑制性激素分泌。临床配合生地、麦冬滋阴,疗程通常3-6个月,需定期监测骨龄变化。

肝气郁结可能导致下丘脑-垂体轴功能紊乱,柴胡疏肝散可调节情志因素诱发的发育提前。方中柴胡、香附配伍白芍,对心理压力引发的性征早现有缓解作用,建议配合心理疏导。

脾虚湿盛型常见于肥胖儿童,参苓白术散加减能调节瘦素水平。茯苓、薏苡仁等药材通过改善代谢延缓发育,需配合控制高糖高脂饮食,体重下降10%可使性激素水平显著改善。

先天肾气不足或后天失养可致发育异常,左归丸等补肾方剂能调节HPA轴。动物实验显示熟地黄、山茱萸可降低血清黄体生成素,但需排除器质性病变后使用,疗程不少于4个月。

选取三阴交、关元等穴位平补平泻,每周3次能调节内分泌。研究显示耳穴压豆内分泌、肾点配合体针,6个月后42%患儿乳房发育回缩,骨龄增长速度减缓0.8倍标准差。

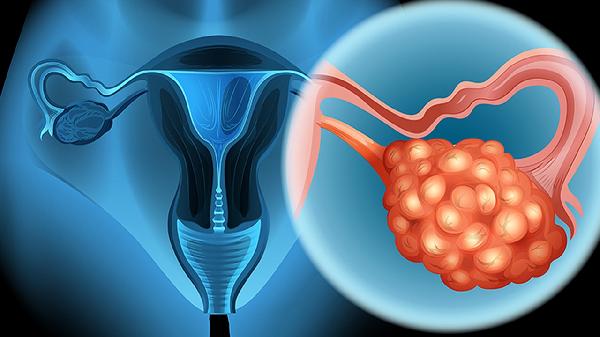

中药调理需在儿童内分泌科指导下进行,避免含激素成分药材。饮食控制动物性蛋白摄入量每日≤1.5g/kg,增加十字花科蔬菜;每天保证60分钟中等强度运动如跳绳、游泳;建立夜间10点前入睡习惯,保证褪黑素正常分泌。定期复查骨龄、性激素六项及子宫卵巢B超,中西医结合治疗有效率可达76%。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。