中小学生早熟现象与遗传、环境刺激、营养过剩、心理压力及疾病因素相关,需通过科学干预调整。

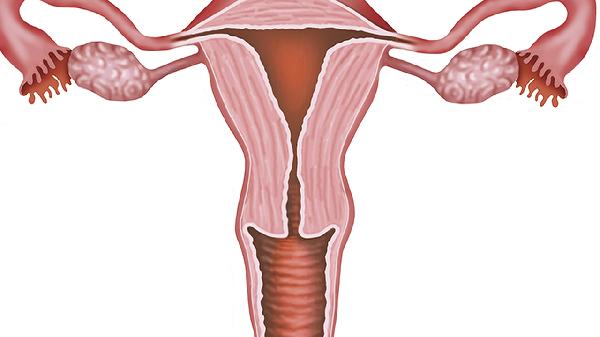

家族性早熟倾向可能影响青春期启动时间,父母发育较早者子女出现早熟概率增加30%。基因检测可筛查NR0B1等突变基因,确诊后采用促性腺激素释放激素类似物如亮丙瑞林延缓发育,配合生长激素治疗改善最终身高。

接触塑化剂、双酚A等环境内分泌干扰物会扰乱激素分泌。研究发现长期使用塑料餐具的儿童性早熟风险提升2倍。建议更换玻璃餐具,避免使用含邻苯二甲酸盐的文具,每年进行骨龄和激素水平检测。

高热量饮食导致体脂率超标,脂肪组织分泌的瘦素可能激活下丘脑-垂体-性腺轴。控制每日热量摄入在1600-2000大卡,增加膳食纤维如燕麦、西兰花,减少油炸食品,BMI超过同龄95百分位需营养科会诊。

长期应激状态促使肾上腺提前分泌雄激素,表现为阴毛早现但无性腺发育。通过儿童心理量表评估压力源,认知行为疗法每周2次,配合冥想训练降低皮质醇水平,家庭环境改善需同步进行。

下丘脑错构瘤、肾上腺肿瘤等器质性疾病占中枢性早熟病例的20%。头颅MRI和肾上腺CT是必要检查,确诊后手术切除肿瘤,术后每3个月复查促黄体生成素水平,部分患者需持续使用曲普瑞林抑制发育。

调整饮食结构增加十字花科蔬菜摄入,每日保证60分钟跳绳或游泳等纵向运动,监测身高增速超过6厘米/年应及时就诊。建立规律作息避免夜间光照,家长需接受专业指导避免过度焦虑,学校应开设青春期教育课程普及正常发育知识。定期记录第二性征出现时间和发育进度,疑似异常时完整保存生长曲线资料供医生参考。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。