体内寒气积聚可通过按摩特定穴位缓解,主要推荐关元穴、足三里、涌泉穴、大椎穴、三阴交等穴位。

位于脐下三寸,是温补阳气的重要穴位。按摩时用掌心顺时针揉按5分钟,能改善小腹冷痛、月经不调等寒性症状。长期坚持可增强下焦阳气,促进血液循环,尤其适合手脚冰凉人群。配合艾灸效果更佳,但孕妇需避免刺激该穴位。

膝盖外侧凹陷下三寸处,属足阳明胃经。每日拇指按压双侧穴位各3分钟,能健脾祛湿、驱散脾胃寒气,缓解腹泻、食欲不振等问题。该穴位被称为"长寿穴",对免疫力提升有明显作用,按摩时可配合生姜精油加强温通效果。

足底前三分之一凹陷处,为肾经起始穴。睡前用拇指关节推按此穴100次,可引火归元、祛除下肢寒气,改善失眠多梦。寒性体质者常在此处贴敷姜片或肉桂粉,通过穴位吸收增强驱寒功效。按摩时出现酸胀感表明寒气外排。

第七颈椎棘突下凹陷中,是督脉要穴。用掌根上下推擦此穴至发热,能振奋全身阳气,缓解颈背发冷、畏风怕冷等症状。感冒初期按摩可预防寒邪深入,配合刮痧效果显著。注意力度不宜过重,避免皮肤破损。

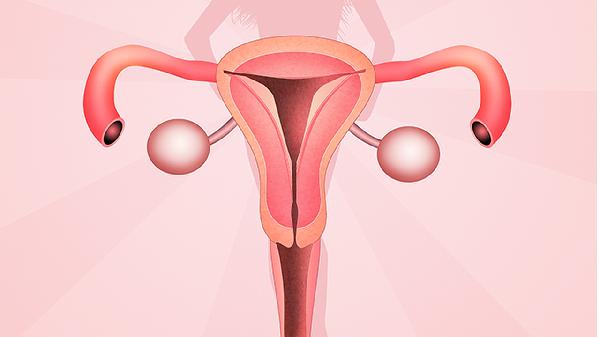

内踝尖上三寸胫骨后缘,三条阴经交汇处。女性经期前拇指点按此穴,可化解宫寒引起的痛经、血块。每日按压双侧各5分钟还能调节内分泌,改善寒湿导致的浮肿。孕妇禁用该穴位,避免引发宫缩。

除穴位按摩外,建议日常饮用生姜红枣茶、坚持泡脚至微微出汗,避免直接进食冷藏食品。冬季可佩戴艾草护腰,适度进行八段锦等温和运动促进阳气升发。若长期畏寒伴有关节疼痛、持续腹泻等症状,需排查甲状腺功能减退等病理性因素。按摩前后注意保暖,避免寒气再度入侵,配合阳光照射背部的传统养生法效果更佳。