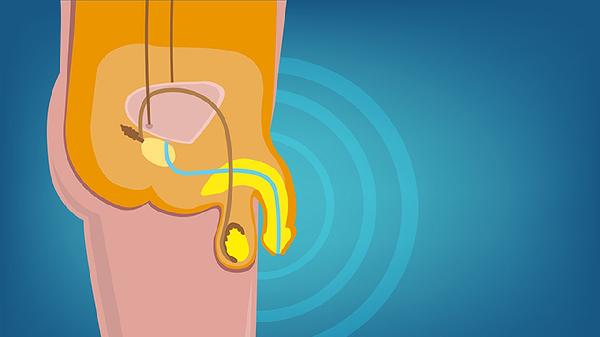

未婚女性服用长期避孕药可以有效避孕,但需根据个体健康状况和需求谨慎选择。长期避孕药主要有复方短效口服避孕药、长效避孕针、皮下埋植剂等类型,其作用机制包括抑制排卵、改变子宫内膜环境、增加宫颈黏液黏稠度等。使用前需评估心血管疾病风险、肝功能、凝血功能等指标,并注意可能出现的乳房胀痛、月经紊乱、情绪波动等副作用。

长期避孕药正确使用情况下避孕成功率可达99%以上,优于安全套等屏障避孕法。复方短效口服避孕药需每日定时服用,漏服可能降低避孕效果;长效避孕针如甲羟孕酮每3个月注射一次,皮下埋植剂如依托孕烯植入剂可持续3-5年有效。未婚女性选择时需考虑用药依从性。

35岁以上吸烟女性、有静脉血栓史、严重高血压、乳腺癌患者禁用含雌激素避孕药。多囊卵巢综合征患者使用可能改善痤疮和多毛症状,但需监测血糖血脂。用药前应进行乳腺触诊、血压测量、肝肾功能检查等基础评估。

复方短效避孕药可使月经周期规律化,减少经量和痛经;单纯孕激素制剂可能导致不规则出血,尤其用药初期常见突破性出血。停药后生育能力通常1-3个月内恢复,但个体差异较大,建议计划妊娠前提前3个月停药。

长期避孕药可降低子宫内膜癌和卵巢癌风险,减少盆腔炎发生率。对中重度痤疮、经前期综合征、子宫内膜异位症疼痛有改善作用。这些额外获益对未婚女性的健康管理具有积极意义。

避免与利福平、苯妥英钠等肝酶诱导剂联用。出现持续头痛、视物模糊、胸痛等症状需立即就医。建议每年进行妇科检查、宫颈癌筛查和血压监测。旅行或工作变动时需注意时差对服药时间的影响。

未婚女性选择长期避孕药时,建议在妇科医生指导下进行个性化选择。用药期间保持均衡饮食,适当增加富含叶酸的深绿色蔬菜,规律运动有助于减轻水肿症状。避免长期熬夜和过量饮酒,定期记录月经变化和身体反应。若计划转换为其他避孕方式,需提前咨询医生过渡方案,防止避孕空窗期风险。对于暂时无生育需求的女性,长期避孕药是可靠选择,但需充分了解其利弊后决策。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。