性取向的形成是先天遗传因素与后天环境共同作用的结果,主要影响因素包括基因遗传、激素水平、大脑结构差异、童年成长环境以及社会文化因素。

双生子研究表明同卵双胞胎性取向一致性显著高于异卵双胞胎,X染色体q28区域、第7/8/10号染色体上的特定基因片段与性取向存在关联。但基因并非决定性因素,目前未发现单一"同性恋基因",遗传度约30-50%,说明基因通过复杂机制参与调控。

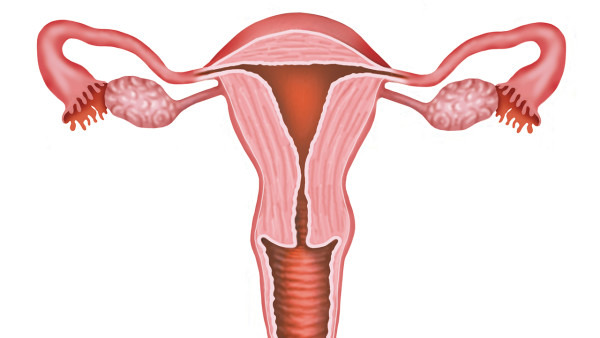

胎儿期雄激素暴露程度可能影响性别认同发展,母亲妊娠期应激激素异常可能改变胎儿下丘脑性别分化。但出生后激素治疗无法改变性取向,说明激素主要在发育关键期产生组织效应而非激活效应。

大脑前连合、视交叉上核等结构的性别二态性在同性恋者中呈现交叉特征,杏仁核功能连接模式更接近同性别的异性恋者。这些神经解剖差异在生命早期形成,支持生物基础理论。

依恋关系模式可能影响亲密关系取向,但心理学研究证实童年经历不会决定性取向。所谓"矫正治疗"缺乏科学依据,美国心理学会明确反对将性取向视为心理障碍或可改变的选择。

文化宽容度影响个体自我认同时间而非性取向本身,历史数据显示不同时代同性恋人口比例稳定。现代社会的开放环境使更多人可以公开真实取向,但不会增加同性恋发生率。

性取向多样性是人类自然现象,建议通过科学认知消除偏见。日常可关注权威机构发布的性教育资料,避免接触错误矫正信息。若因性取向产生心理困扰,可寻求专业心理咨询而非试图改变取向。家长发现子女性取向困惑时应保持开放态度,提供支持性成长环境。社会层面需要继续推进反歧视立法,保障不同性取向群体的平等权利。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。

李渊

主任医师