年龄增长导致的少精症主要与睾丸功能衰退、激素水平变化、慢性疾病影响、不良生活习惯及环境毒素暴露等因素有关。男性35岁后精子质量逐渐下降,50岁后少精风险显著增加。

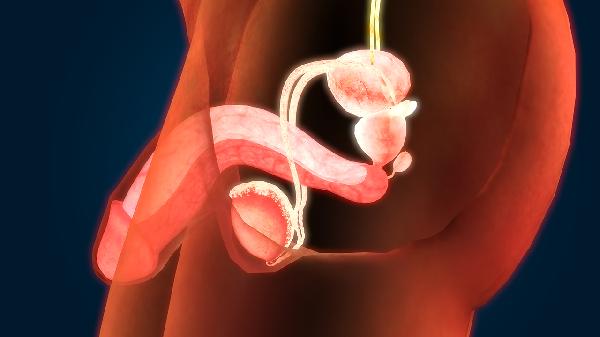

睾丸生精小管随年龄增长发生纤维化改变,支持细胞数量减少导致生精功能下降。研究表明40岁以上男性睾丸体积每年缩小约1%,精子发生周期延长,精原干细胞增殖能力降低。这类生理性衰退可通过补充锌元素、维生素E等营养素延缓。

男性睾酮水平从30岁开始每年下降1%-2%,促卵泡激素FSH升高会抑制精子发生。同时游离睾酮比例降低,性激素结合球蛋白SHBG增加,进一步影响生精微环境。伴随的胰岛素抵抗也会干扰下丘脑-垂体-性腺轴功能。

糖尿病、高血压等慢性病会损伤睾丸微血管,导致局部缺血缺氧。糖尿病患者精子DNA碎片率可达普通人的3倍,高血压用药中的钙拮抗剂可能影响精子活力。这类患者需控制基础疾病,调整影响生殖功能的药物。

长期吸烟会使精液活性氧水平升高3-5倍,酒精直接抑制睾丸合成睾酮。久坐导致阴囊温度升高0.5-1℃,连续3小时久坐即可影响精子发生。建议每日进行30分钟有氧运动,避免穿紧身内裤。

双酚A、邻苯二甲酸盐等环境雌激素会干扰内分泌,汽车尾气中的重金属铅可蓄积在睾丸组织。农药残留通过食物链进入人体后,会使精子浓度降低40%以上。接触放射线或高温作业者需加强防护。

中老年男性维持生育能力需建立健康生活方式,每日保证7小时睡眠有助于睾酮分泌,每周食用牡蛎、南瓜子等富锌食物3次以上。适度进行深蹲、游泳等运动可改善盆腔血液循环,避免持续暴露于40℃以上高温环境。建议每年进行精液常规检查,异常时及时到生殖医学科就诊评估。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。