湿热体质多由饮食不当、环境潮湿、脾胃虚弱、情绪失调、疾病转化等因素共同作用形成。

长期摄入辛辣油腻、生冷甜腻食物易损伤脾胃运化功能,如频繁食用烧烤、火锅、冰镇饮品等,导致水湿停滞体内郁而化热。调整饮食结构是关键,建议多吃薏米粥、赤小豆汤、冬瓜等利湿食材,避免夜间进食高糖水果。

久居潮湿闷热环境会使外湿侵入人体,南方梅雨季、地下室居住者常见。居住环境需保持通风除湿,可使用除湿机维持湿度在50%-60%,衣物被褥定期暴晒,避免穿未干透的衣物。

先天脾胃虚弱或长期过劳耗气,导致水谷精微运化障碍,湿浊内生。中医调理常用参苓白术散、香砂六君丸等健脾方剂,配合艾灸足三里、中脘穴,每日按摩腹部顺时针100次。

长期抑郁焦虑会造成肝气郁结,横逆犯脾形成肝郁脾虚型湿热。疏导情绪可通过八段锦、冥想等方式,中药常用柴胡疏肝散配合栀子、淡竹叶等清心除烦药材。

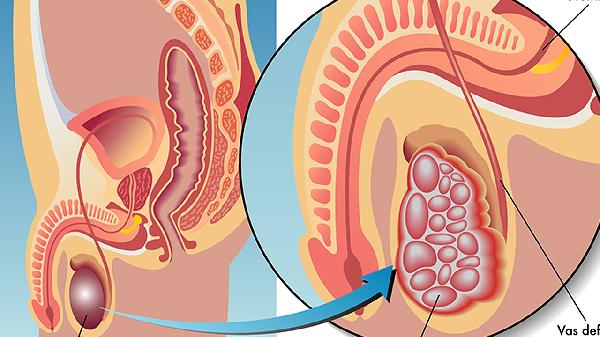

慢性泌尿系统感染、妇科炎症等疾病未及时治疗,病理性湿热下注。需针对原发病治疗,如膀胱炎可选用八正散,盆腔炎配合红藤、败酱草等清热解毒中药灌肠。

湿热体质日常需加强运动排汗,推荐每周3次30分钟快走或游泳;饮食搭配芡实茯苓排骨汤、绿豆百合粥等药膳;避免熬夜加重内热,睡前可用藿香正气水泡脚。症状持续或出现皮肤溃烂、小便灼痛等表现时,需及时就医排查糖尿病、痛风等代谢性疾病。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。