青春期性教育需通过科学知识普及、家庭沟通、学校课程、心理支持和行为引导五方面实现。

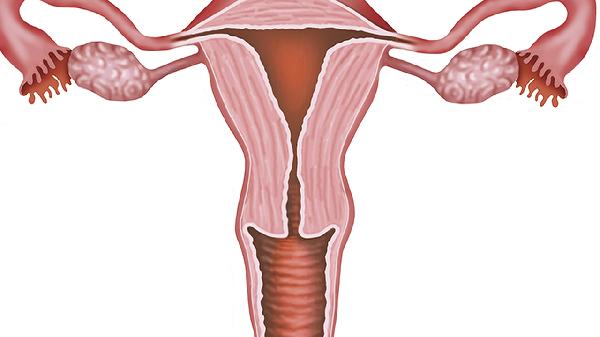

性生理知识是基础教育内容,需系统讲解生殖器官结构、第二性征发育过程及月经遗精现象。采用三维解剖模型或医学动画辅助教学,推荐青春期的身体变化等科普读物。医疗机构可提供专业讲座,避免网络错误信息误导。

家长应掌握"提问-倾听-解答"对话模式,在12-14岁阶段定期开展性话题讨论。使用生活场景自然切入,如电视亲密镜头时可探讨尊重边界。父亲需主导男孩的晨勃、梦遗等问题沟通,母亲则侧重指导女孩乳房护理和经期卫生。

中学需设置每月2课时的系统性教育,包含性别平等、避孕知识及防性侵内容。采用角色扮演模拟约会压力场景,组织绘制"身体红绿灯"图表明确隐私部位。邀请疾控专家讲解艾滋病等性传播疾病预防。

建立校园心理咨询室处理性困惑,对性取向认知模糊者采用非评判式咨询。开展团体辅导缓解体象障碍焦虑,引导正确看待自慰行为。发现性心理异常及时转介专科医院,避免简单归因于"早恋"。

制定清晰的网络使用规范,安装绿色过滤软件控制色情内容接触。鼓励参与篮球等团体运动消耗过剩精力,培养日记写作习惯疏导性冲动。明确法律底线,通过真实案例说明性侵害的法律后果。

日常饮食注意控制高糖食物避免激素紊乱,增加深海鱼类摄入补充Omega-3脂肪酸。每天保证30分钟有氧运动调节内分泌,睡前进行正念呼吸练习降低性兴奋。家长需定期检查青少年社交媒体记录,医疗机构应提供匿名咨询渠道,学校卫生室常备紧急避孕药物指导手册。建立家庭-学校-医院三方联动的性健康支持网络,青春期性发育监测数据建议每半年更新存档。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。