同性恋可能与基因有一定关系,但并非唯一决定因素,环境、心理和社会因素也起到重要作用。研究表明,基因可能通过影响性激素水平或大脑发育来间接影响性取向,但具体机制尚未完全明确。

1、遗传因素。研究发现,同性恋在某些家族中呈现聚集现象,提示可能存在遗传倾向。例如,双生子研究显示,同卵双胞胎中同性恋的一致性高于异卵双胞胎。一些基因位点,如X染色体上的Xq28区域,被认为与性取向有关,但这些基因的影响程度尚未完全确定。遗传因素可能通过影响性激素水平或大脑发育来间接影响性取向。

2、环境因素。孕期环境可能对性取向的形成产生影响。例如,母亲在怀孕期间的压力或荷尔蒙水平变化可能影响胎儿的性激素分泌,进而影响性取向。出生顺序也被认为是一个影响因素,有研究发现,男性同性恋者更可能是家中较晚出生的儿子,这可能与母体免疫反应有关。

3、心理和社会因素。个体的心理发展和社会环境在性取向的形成中扮演重要角色。童年经历、家庭环境、社会文化等都可能对性取向产生影响。例如,一些研究表明,童年时期的性别认同和性别角色行为可能影响成年后的性取向。社会文化对性取向的态度和接受程度也会影响个体的性取向表达。

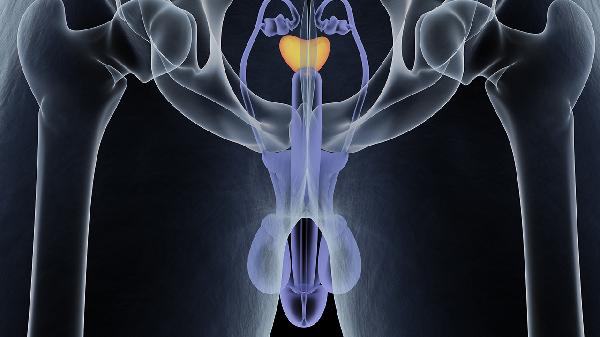

4、神经生物学因素。大脑结构和功能可能与性取向有关。一些研究发现,同性恋者的大脑某些区域与异性恋者存在差异,如下丘脑的大小和连接方式。这些差异可能影响个体的性吸引和性行为倾向。

5、激素水平。性激素在性取向的形成中可能起到一定作用。例如,胎儿期的睾酮水平可能影响大脑的性别分化和性取向。一些研究表明,同性恋者的激素水平与异性恋者存在差异,但这些差异的具体影响尚不明确。

同性恋的形成是一个复杂的多因素过程,基因可能在其中起到一定作用,但并非唯一决定因素。环境、心理和社会因素同样重要。理解性取向的多样性需要综合考虑这些因素,尊重个体的性取向选择,促进社会的包容和理解。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。