疾病多发通常由免疫力低下、慢性炎症积累、遗传易感性、不良生活习惯及环境毒素暴露五大因素共同导致。

免疫系统功能减弱会增加感染风险和疾病复发概率。长期压力、睡眠不足会抑制淋巴细胞活性,艾滋病等免疫缺陷疾病可直接破坏防御机制。临床表现为反复感冒、伤口愈合缓慢,可通过接种疫苗、补充蛋白质和维生素C改善。

未被控制的低度炎症会持续损伤组织。牙周炎、胃炎等局部炎症可能诱发心血管疾病,肥胖者脂肪组织释放的炎症因子与糖尿病相关。这类患者常伴有关节僵硬、持续低热,需通过抗炎饮食和定期体检干预。

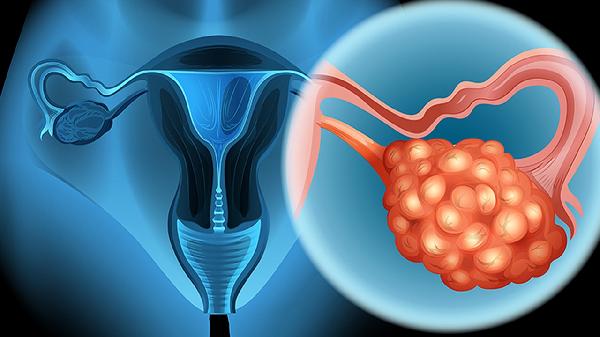

特定基因变异会增加患病倾向。如BRCA基因突变者乳腺癌风险提升60%,家族性高胆固醇血症患者更易发生动脉硬化。这类人群需进行基因检测并建立针对性预防方案,但环境因素仍起关键调节作用。

每日吸烟20支会使肺癌风险增加10倍,酗酒可导致肝硬化。久坐不动引发代谢综合征,高盐饮食与高血压直接相关。改变这些行为可降低40%慢性病发病率,建议采用循序渐进的方式调整。

PM2.5长期暴露损伤呼吸道纤毛,甲醛超标环境可能诱发白血病。农业工作者接触农药与帕金森病相关,需做好职业防护。使用空气净化设备、选择有机食品能减少部分风险。

建立规律作息和均衡饮食是改善体质的基础,建议每日保证7小时深度睡眠,摄入300克以上新鲜蔬菜。每周进行150分钟中等强度运动如快走或游泳,可增强心肺功能。定期进行癌症筛查和代谢指标检测,40岁以上人群每年应完成一次全面体检。保持积极社交关系能降低压力激素水平,学习正念冥想有助于调节自主神经功能。对于已有基础疾病者,需严格遵医嘱用药并监测病情变化。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。