女性经期排出物主要由子宫内膜组织、血液、宫颈黏液及阴道分泌物混合构成,是正常生理性脱落的产物。

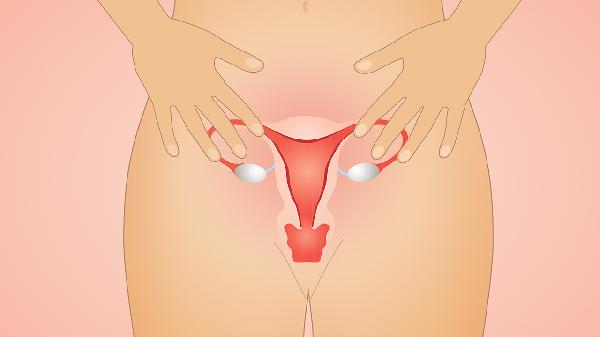

月经的主要成分是周期性脱落的子宫内膜。在雌激素和孕激素作用下,子宫内膜每月增厚为受精卵着床做准备。未受孕时,黄体萎缩导致激素水平下降,子宫内膜失去支持而崩解脱落,形成经血中的絮状组织块。

经血中约含70%的动脉血,来源于螺旋小动脉破裂出血。这些血管在子宫内膜功能层呈螺旋状分布,激素撤退时血管痉挛收缩,导致内膜缺血坏死,随后血管断裂释放鲜红色血液,含有较高浓度的铁元素。

约30%经血来自静脉回流,颜色呈暗红色。子宫内膜基底层静脉窦开放后,血液与组织液混合排出,含有纤维蛋白溶解酶,阻止经血凝固,这也是经血不易结块的原因。

宫颈腺体分泌的黏液随经血排出,具有润滑阴道的作用。月经初期黏液较稠,后期逐渐变稀薄,含有糖蛋白、电解质等成分,可中和阴道酸性环境。

阴道上皮细胞在月经期加速更新,脱落的鳞状上皮细胞混入经血。这些细胞含有糖原,经阴道乳酸杆菌分解后维持阴道弱酸性环境,同时携带部分阴道正常菌群。

经期需注意保持外阴清洁,每日用温水清洗2-3次,避免盆浴和阴道冲洗。选择透气性好的棉质内裤,每2-3小时更换卫生巾,经量多者不超过4小时。饮食上增加富含铁元素的食物如动物肝脏、菠菜,搭配维生素C促进吸收。适度进行散步等低强度运动,避免剧烈运动导致经量增多。出现血块直径超过3厘米、经期超过7天或严重痛经时,建议妇科检查排除子宫腺肌症等病理因素。