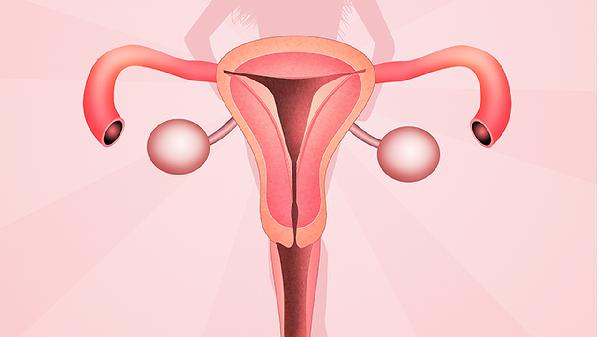

生理期出血通常由子宫内膜周期性脱落引起,可能受激素水平波动、子宫肌瘤、子宫内膜异位症、凝血功能障碍或内分泌失调等因素影响。

月经周期中雌激素和孕激素的规律变化是生理性出血的主要原因。排卵后若未受孕,黄体萎缩导致激素水平下降,子宫内膜失去支持而脱落出血。这种出血量适中,持续3-7天,伴随轻微下坠感但无剧烈疼痛,属于正常生理现象。

子宫肌层良性肿瘤可能改变宫腔形态,导致经量增多、经期延长。黏膜下肌瘤尤其容易引发不规则出血,可能伴有血块排出或贫血症状。妇科超声可明确诊断,必要时需药物调节或手术切除。

子宫内膜组织异位生长会干扰正常月经周期,引发经期延长、点滴出血或性交后出血。病灶刺激可导致进行性痛经,盆腔粘连严重者可能出现不孕。腹腔镜检查是确诊金标准,需药物或手术治疗。

血小板减少症、血友病等凝血异常疾病会使经血难以凝固,表现为经量暴增、出血超过7天。可能伴随皮肤瘀斑、牙龈出血等全身症状,需血液科专项检查,必要时输注凝血因子或血小板治疗。

多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常等内分泌疾病会扰乱月经周期,导致经期紊乱、经量异常。可能伴发痤疮、多毛或体重骤变,需通过性激素六项和甲状腺功能检测确诊,需长期药物调节。

建议经期避免剧烈运动和生冷饮食,保持外阴清洁干燥。若出现经量突然增减、周期紊乱或严重痛经,应及时妇科检查。日常可适量补充含铁食物预防贫血,记录月经周期有助于早期发现异常。长期异常出血者需排除恶性病变可能,遵医嘱进行超声或宫腔镜检查。