月经是女性子宫内膜周期性脱落伴随出血的生理现象,主要受激素调控,具有周期性、规律性特征,正常周期为21-35天,经期持续2-7天。月经功能涉及生殖健康、激素平衡、代谢调节等多方面。

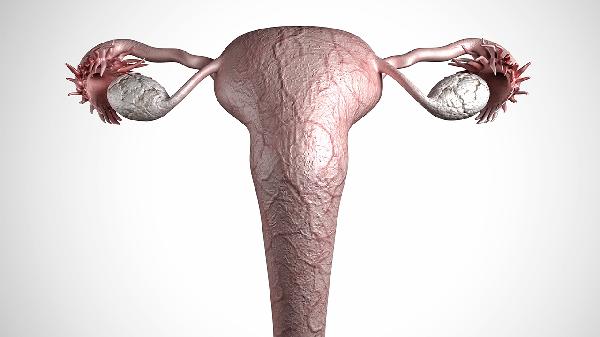

月经周期由下丘脑-垂体-卵巢轴调控,分为卵泡期、排卵期、黄体期和月经期。卵泡期雌激素促进内膜增生,排卵后黄体分泌孕激素维持内膜稳定性,若未受孕则黄体萎缩导致激素撤退,引发内膜脱落出血。月经血包含动脉血、静脉血、内膜组织及纤溶酶等成分,正常经血呈暗红色,无大血块。

初潮年龄多在12-15岁,绝经年龄平均49-52岁。周期计算从月经首日至下次月经首日,规律周期提示排卵功能正常。经量标准为20-80毫升/周期,超过80毫升属月经过多。周期异常包括闭经、稀发月经、频发月经,可能提示多囊卵巢综合征、甲状腺疾病或早发性卵巢功能不全。

经期常见症状包含下腹坠胀、腰骶酸痛、乳房胀痛等,严重痛经可能为子宫内膜异位症或腺肌病。经前综合征涉及情绪波动、水肿、头痛等,与激素波动相关。月经颜色异常如鲜红、黑褐或伴随大量血块需排查子宫肌瘤、凝血功能障碍。

经期需选用合格卫生用品,每2-4小时更换卫生巾。避免盆浴、游泳及阴道冲洗,减少感染风险。适度热敷缓解痛经,疼痛剧烈可考虑布洛芬等前列腺素抑制剂。保持外阴清洁干燥,选择透气棉质内裤,避免穿紧身裤压迫盆腔。

持续周期短于21天或长于35天、经期超过7天、经量突然增减50%以上均需就医。非经期出血可能提示宫颈病变或内分泌紊乱。伴随发热、严重贫血或剧烈腹痛需排除盆腔炎、异位妊娠等急症。

建立月经日记记录周期、经量及症状变化有助于早期发现异常。日常注意均衡饮食,补充铁、维生素B族等营养素预防贫血。适度有氧运动可改善盆腔血液循环,但经期应避免剧烈运动。寒冷季节注意腰腹保暖,减少生冷食物摄入。心理压力可能干扰激素分泌,建议通过冥想、音乐等方式调节情绪。40岁以上女性需关注围绝经期症状,定期妇科检查可早期筛查相关疾病。