湿气重既可能表现为体寒也可能表现为体热,具体与个人体质和湿邪性质有关。主要表现类型有寒湿体质、湿热体质、脾虚湿困、痰湿阻滞、阳虚湿盛等。

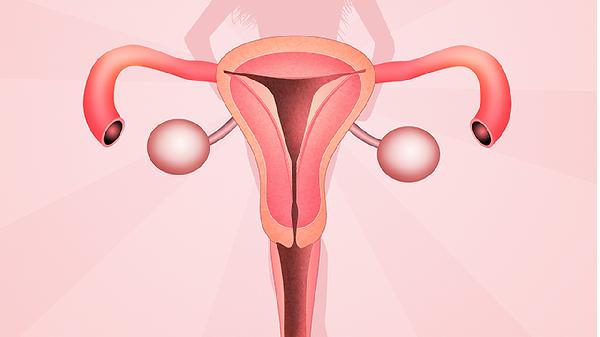

寒湿体质多因外感寒邪或饮食生冷导致,常见畏寒肢冷、舌苔白腻、腹泻便溏等症状。这类人群应避免生冷食物,可适量食用生姜、肉桂等温阳食材,日常注意腰腹保暖。寒湿体质者若长期未调理可能引发关节疼痛、女性痛经等问题。

湿热体质常伴随面油头臭、口苦黏腻、小便黄赤等热象,多由饮食辛辣或环境潮湿闷热引起。建议减少油腻辛辣摄入,可选用赤小豆、薏苡仁等利湿食材。湿热郁积可能诱发皮肤湿疹、泌尿系统炎症等病症。

脾虚运化无力时,水湿停滞形成虚性湿气,表现为食欲不振、肢体困重。调理需健脾与祛湿同步,山药、茯苓等药食两用材料较为适宜。长期脾虚湿盛可能造成营养不良或代谢紊乱。

痰湿体质者多见体型肥胖、喉间痰鸣,与不良饮食习惯相关。建议控制高糖高脂摄入,适当饮用陈皮茶等理气化痰饮品。痰湿壅盛可能增加心脑血管疾病风险。

阳气不足无力蒸化水湿,出现晨起浮肿、夜尿频多等症状。需通过艾灸关元穴、适度运动等方式温补阳气。阳虚湿重可能发展为慢性水肿或肾功能减退。

日常调理湿气需根据具体体质类型采取针对性措施。寒湿体质者推荐每周3次艾叶泡脚,湿热体质适合每日30分钟有氧运动,脾虚人群可常按足三里穴位。饮食方面,所有湿气重人群都应控制甜腻食物摄入,增加冬瓜、鲫鱼等利水食材。保持居所通风干燥,避免淋雨涉水,规律作息以增强脾胃运化功能。症状持续加重或伴随其他不适时,建议寻求中医辨证调理。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。