“一滴精十滴血”的说法缺乏科学依据,精液与血液在成分和功能上存在本质差异。精液主要由水分、蛋白质、糖类及少量矿物质组成,其生成与消耗属于正常生理过程,不会导致气血亏虚。

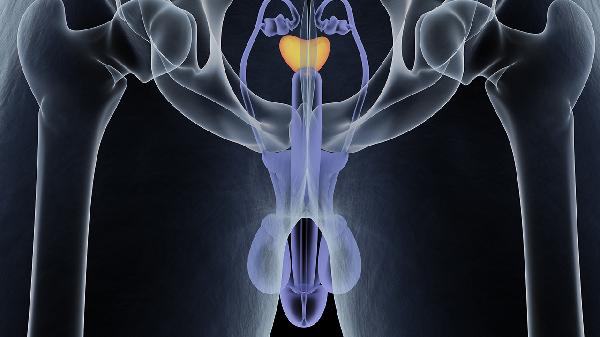

精液中90%为精浆,由前列腺液、精囊液等混合而成,主要含果糖、锌离子等营养物质;血液则承担氧气运输、免疫防御等功能,两者成分和生理作用完全不同。频繁排精可能暂时减少精液量,但人体会通过睾丸持续生成补充。

健康男性每日可产生数千万精子,未被排出的老化精子会被附睾分解吸收,形成代谢循环。精液排出后,身体约需1-3天即可完成成分补充,不会消耗过多体能或营养储备。

古代中医“精血同源”理论侧重功能关联,并非物质等同。现代医学证实,适度排精不会损伤肾精,反而有助于前列腺健康。过度禁欲可能导致前列腺液淤积,增加炎症风险。

精液生成需要锌、硒等微量元素,但日常饮食中的牡蛎、坚果、瘦肉等已足够补充。除非长期营养不良或日均排精超3次,一般无需特殊进补。

每周2-5次排精属于正常范围,过度关注“保精”可能引发焦虑。异常症状如射精疼痛、精液带血等需就医排查前列腺炎、精囊炎等疾病。

保持均衡饮食与适度运动是维护生殖健康的基础。建议每日摄入含锌食物如南瓜子、牛肉,避免久坐压迫会阴部。规律性生活有助维持生殖系统功能,但频率应以个人舒适度为准。出现持续腰酸、乏力等症状时,需排查慢性病或激素水平异常,而非简单归因于排精。老年男性精液量自然减少属正常现象,无需过度干预。