性取向的形成是先天遗传因素与后天环境共同作用的结果,主要影响因素包括基因遗传、孕期激素水平、大脑结构差异、家庭成长环境及社会文化因素。

双生子研究表明同卵双胞胎性取向一致性显著高于异卵双胞胎,X染色体q28区域、第7/8/10号染色体特定基因片段与性取向存在关联。但尚未发现决定性取向的单一基因,遗传度约30-50%,说明基因仅构成predisposition易感性。

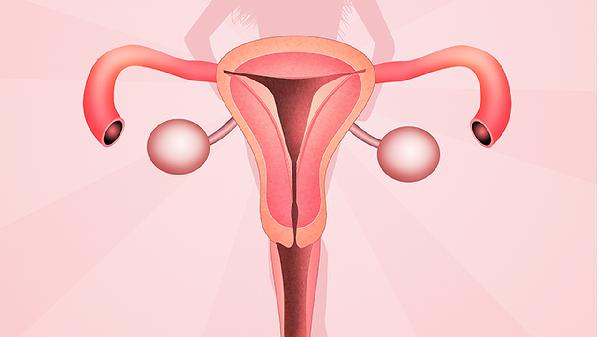

胎儿期雄激素暴露程度影响性别分化,男性同性恋者存在INAH-3下丘脑核团体积偏小、前连合纤维束结构差异等神经解剖学特征。产前应激导致的母体糖皮质激素升高可能通过表观遗传机制影响胎儿性心理发育。

传统精神分析理论强调亲子关系的影响,但现代研究证实养育方式不会直接决定性取向。单亲家庭或童年虐待可能影响性别认同发展,但更多表现为性别表达差异而非根本性取向改变。

文化建构主义认为性取向具有历史可变性,古希腊的年龄结构化同性关系与现代身份政治下的同性恋概念截然不同。但跨文化研究显示各种社会都存在3-5%的稳定同性吸引人群。

表观遗传学提出基因需要特定环境触发,如携带易感基因者在青春期遭遇特定社会刺激可能强化倾向。但后天"选择"或"矫正"性取向的尝试均被证实无效,美国心理学会明确反对性取向转换治疗。

目前科学共识认为性取向在青春期前已基本形成,个体差异如同左利手般自然。建议通过正规渠道获取科学性教育知识,避免对非主流性取向的病理化解读。建立包容的社会环境比探讨成因更具现实意义,世界卫生组织1990年已将同性恋从疾病分类中删除。均衡饮食、规律运动、良好睡眠等健康生活方式适用于所有性取向人群,定期心理评估有助于应对少数群体可能面临的压力相关心理问题。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。