发现女儿性取向与主流不同时,建议以理解和接纳的态度沟通。性取向的形成涉及先天因素、成长环境、心理发展、社会文化影响及自我认同等多个维度,并非疾病或问题。

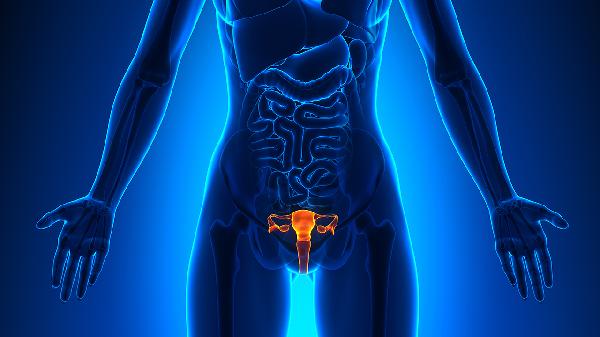

性取向受遗传和生物学因素影响显著。研究表明,基因、孕期激素水平等可能影响个体性取向发展,这些因素属于不可控的生理基础。家长需认识到这不是个人选择或教育失误的结果。

家庭互动模式与早期经历可能影响性别认知。例如过度强调传统性别角色或亲子关系疏离可能促使个体探索非典型性取向,但这并非决定性因素,更非病理表现。

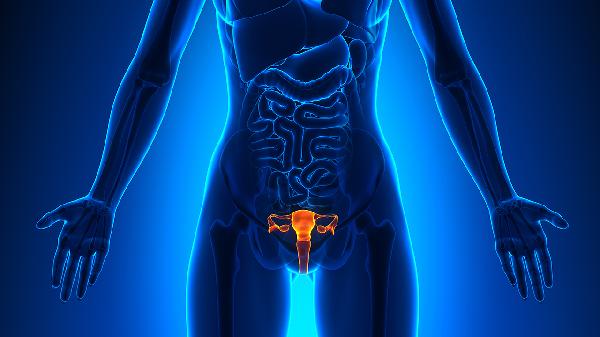

青春期性意识觉醒阶段可能伴随性取向探索。部分青少年会经历短暂的同性吸引期,多数会发展为稳定的异性恋取向,少数形成同性恋或双性恋等持续性倾向,均属正常心理发展谱系。

当代社会对多元性取向的包容度提升,使更多年轻人敢于表达真实自我。媒体信息接触、同伴群体态度等外部环境会加速性取向认知,家长应避免将社会压力转嫁为家庭冲突。

性取向的核心是个体对自我的接纳程度。强迫改变可能导致抑郁、焦虑等心理问题。支持女儿建立健康的自我认同,比试图"矫正"性取向更重要。

建议通过开放对话了解女儿的真实感受,避免使用评判性语言。可共同阅读性少数群体科普资料,参加专业心理咨询促进相互理解。日常注意保持家庭情感联结,确保女儿获得足够安全感。若出现因性取向引发的校园霸凌或情绪障碍,应及时寻求心理医生介入。研究表明,家庭支持能显著降低性少数青少年的自杀风险,父母的态度往往决定孩子能否顺利度过认同危机。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。