性早熟可通过药物干预、心理疏导、生活习惯调整、饮食管理和定期监测帮助孩子恢复。

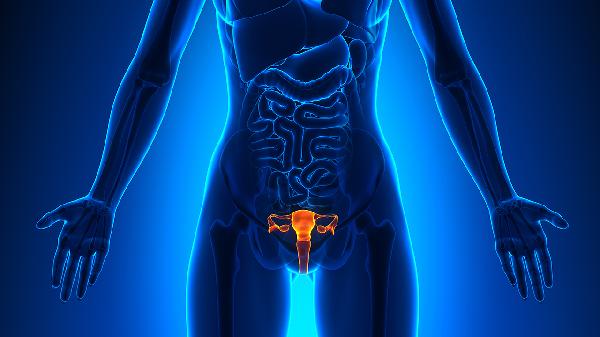

促性腺激素释放激素类似物是治疗中枢性性早熟的主要药物,如亮丙瑞林、曲普瑞林,每月注射一次可抑制性激素分泌。芳香化酶抑制剂如依西美坦适用于外周性性早熟,需在医生指导下使用。定期复查骨龄和激素水平,避免过度抑制生长。

儿童可能因身体变化产生焦虑或自卑,家长需用绘本、动画等工具解释发育知识。学校心理老师可协助进行团体辅导,减少同伴比较压力。建立家庭倾诉机制,每周固定时间讨论孩子的情绪困扰。

保证每天22点前入睡,避免夜间光照影响褪黑素分泌。减少使用塑料餐具,远离双酚A等环境内分泌干扰物。控制电子屏幕时间在2小时内,避免接触成人影视内容。

每日摄入300ml以上无糖牛奶补充钙质,但避免蜂王浆、燕窝等补品。增加十字花科蔬菜如西兰花,其硫苷成分有助于雌激素代谢。用杂粮替代精制米面,将血糖生成指数控制在55以下。

每3个月测量身高体重并记录生长曲线,骨龄检测间隔不超过6个月。女孩需关注乳房发育Tanner分期变化,男孩注意睾丸容积。当出现头痛、视力变化等神经系统症状时需立即排查肿瘤。

调整饮食结构增加深海鱼类和亚麻籽的摄入,这些食物富含的ω-3脂肪酸对激素平衡有调节作用。每天保证1小时跳绳或游泳等纵向运动,刺激生长板软骨细胞增殖。洗澡时指导孩子观察身体变化,发现异常毛发增长或分泌物及时告知家长。建立医疗档案保存所有检查报告,便于不同医院医生连续评估。冬季补充维生素D3每天400-800IU,改善钙吸收效率。避免使用含邻苯二甲酸酯的文具和玩具,选择玻璃或不锈钢材质水杯替代塑料制品。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。