小孩早熟可能由遗传因素、环境激素暴露、营养过剩、心理刺激、疾病因素引起。

家族性性早熟占病例的5%-10%,与KISS1/GPR54基因突变相关。治疗需通过GnRH类似物如亮丙瑞林抑制性腺轴,配合生长激素改善最终身高。基因检测可明确病因,三代直系亲属有早熟史者建议儿童内分泌科筛查。

双酚A塑料制品、邻苯二甲酸盐玩具等环境内分泌干扰物会模拟雌激素作用。减少使用PVC材质餐具,选择玻璃奶瓶,避免接触化妆品。临床检测血中性激素水平异常升高时,需进行重金属及环境毒素筛查。

高蛋白高脂饮食促使瘦素分泌增加,炸鸡、蜂王浆等食物含类雌激素物质。调整膳食结构,增加十字花科蔬菜西兰花、卷心菜摄入,限制反季节水果。体重超过同年龄标准20%的儿童建议营养科干预。

过早接触成人影视内容或遭受性刺激,可能激活下丘脑-垂体轴。建立健康的媒体过滤机制,避免儿童单独使用电子设备。出现性早熟体征合并行为异常时,需心理科与内分泌科联合诊疗。

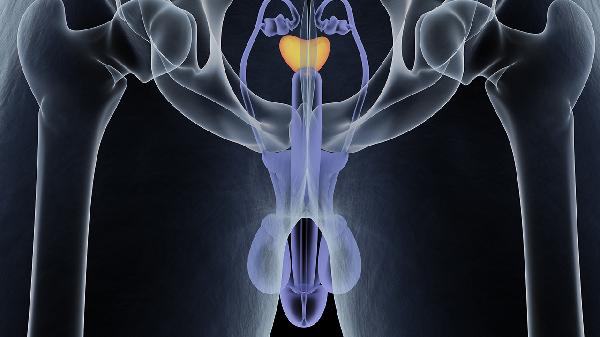

下丘脑错构瘤、肾上腺肿瘤等器质性疾病占中枢性早熟7.5%。颅脑MRI可检出≥3mm的病变,21-羟化酶缺乏需氢化可的松替代治疗。女孩8岁前、男孩9岁前出现第二性征需立即就医排查。

控制体重增长速率在每年2-3kg范围内,每日保证1小时跳绳或游泳运动。饮食中增加亚麻籽含木酚素、豆制品植物雌激素调节剂,避免食用动物胎盘类保健品。定期监测骨龄变化,每半年测量身高体重并记录Tanner分期,夜间睡眠环境需保持完全黑暗以抑制褪黑素异常分泌。接触农药、杀虫剂后彻底清洗皮肤,选择未使用膨大剂的应季蔬果。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。