不带避孕套可能增加性传播疾病风险,主要涉及病原体感染、皮肤接触传播、黏膜损伤风险、免疫力差异、无症状携带者传播。

性行为中精液或阴道分泌物携带的病原体可通过黏膜直接传播。HIV病毒、淋病奈瑟菌、衣原体等微生物在无保护性交中传播率显著提升。治疗需针对性用药,如HIV采用抗逆转录病毒联合疗法,淋病使用头孢曲松联合阿奇霉素,衣原体感染常用多西环素口服。

HPV、HSV-2等病毒通过皮肤摩擦接触传播,避孕套未覆盖区域仍存在感染可能。尖锐湿疣可采用冷冻或激光治疗,生殖器疱疹需长期服用阿昔洛韦等抗病毒药物。定期筛查与接种HPV疫苗是有效预防手段。

激烈性行为可能导致微小黏膜裂伤,大幅提升HIV、乙肝等血源性传染病感染概率。暴露后72小时内需启动PEP阻断治疗,包括替诺福韦+恩曲他滨+多替拉韦组合用药。慢性乙肝感染者需长期服用恩替卡韦控制病毒复制。

个体免疫状态影响疾病易感性,糖尿病患者或HIV携带者更易感染。增强免疫力需保证每日维生素C100mg、锌15mg摄入,规律进行有氧运动如快走或游泳,每周3次以上30分钟中等强度锻炼。

约70%衣原体感染者无明显症状却具有传染性。建议性活跃人群每年进行核酸扩增检测,阳性者需完成7天阿奇霉素疗程。固定伴侣应同步检测治疗,避免反复交叉感染。

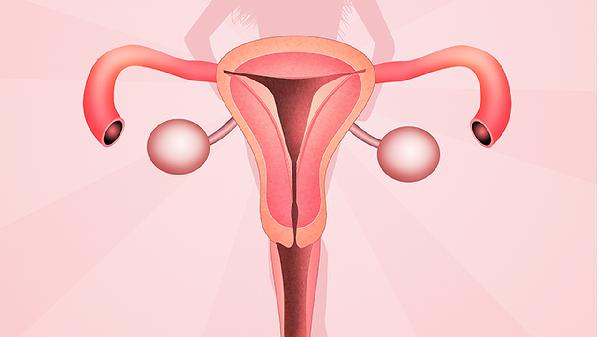

日常防护需配合安全套与水性润滑剂使用,降低摩擦损伤。饮食注意补充富含维生素A的胡萝卜、南瓜促进黏膜修复,深海鱼类Omega-3脂肪酸有助于抗炎。保持外阴清洁干燥,避免穿紧身化纤内裤。出现尿道分泌物、生殖器溃疡等症状需立即就医,延误治疗可能导致盆腔炎或不孕等严重后果。性行为后及时排尿可减少尿路感染风险,但无法预防性传播疾病。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。