35岁女性可以服用避孕药,但需评估心血管风险、激素水平、基础疾病、药物相互作用及长期安全性。

35岁以上女性服用含雌激素避孕药可能增加血栓风险。吸烟者风险更高,建议改用仅含孕激素的迷您避孕药。定期监测血压和血脂,出现胸痛或下肢肿胀需立即停药就医。替代方案可考虑铜质宫内节育器或避孕贴片。

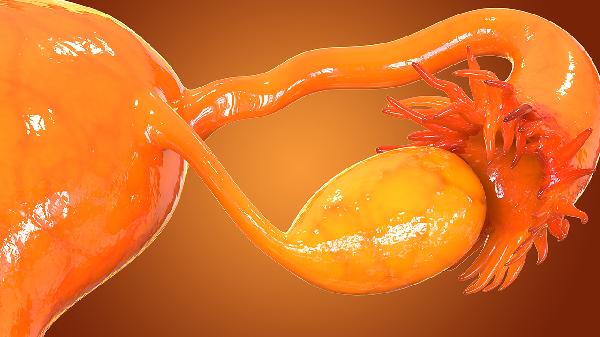

围绝经期女性激素波动可能影响药效。建议检测FSH和AMH水平,雌激素受体阳性乳腺癌患者禁用。新型孕激素如屈螺酮更适合该年龄段,需配合每年乳腺超声检查。自然避孕法结合基础体温监测可作为辅助手段。

糖尿病或偏头痛患者需谨慎,雌激素可能加重病情。肝肾功能不全者应选择非口服避孕方式。自身免疫疾病患者服药期间需增加维生素D补充,监测骨密度变化。皮下埋植剂或阴道环可能更适合慢性病患者。

抗癫痫药和抗生素会降低避孕效果,需采用双重避孕。圣约翰草等草药补充剂可能加速药物代谢。建议记录用药清单,间隔4小时服用其他药物。紧急避孕药一年使用不超过3次。

连续使用5年以上需评估子宫内膜状态。40岁后建议逐步过渡到非激素避孕方式。每两年进行宫颈癌筛查,补充叶酸预防年龄相关受孕风险。避孕海绵或宫颈帽等屏障法可作为过渡选择。

35岁女性选择避孕药需个体化评估,建议搭配地中海饮食控制体重,每周150分钟中等强度运动维持血管弹性。补充欧米伽3脂肪酸降低炎症反应,避免同时使用尼古丁和酒精。每年进行妇科超声和糖耐量检测,哺乳期女性应选择纯孕激素制剂。避孕药存放需避光防潮,旅行时注意时差对服药时间的影响。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。