痛经程度与身体健康无直接关联,剧烈疼痛可能提示子宫内膜异位症、子宫腺肌病等病理因素,需结合具体病因采取药物干预、热敷缓解或手术治疗。

原发性痛经与前列腺素分泌过多有关,常见于初潮后1-2年的青少年女性。可服用布洛芬等非甾体抗炎药抑制前列腺素合成,或使用短效避孕药调节激素水平。每日饮用姜茶、腹部热敷能缓解子宫痉挛。

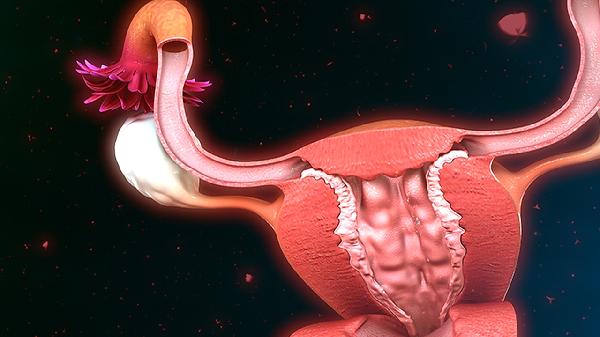

继发性痛经多由妇科疾病引发,如子宫内膜异位症患者经期会出现进行性加重的疼痛,需通过腹腔镜确诊。子宫腺肌病则表现为经量增多伴剧痛,超声检查可见子宫肌层增厚。盆腔炎性疾病后遗症也可能导致持续性下腹痛。

排卵后黄体分泌的孕酮会促进子宫内膜增厚,月经期子宫内膜脱落时若前列腺素PGF2α水平过高,将引发子宫强烈收缩。口服避孕药可通过抑制排卵降低前列腺素浓度,使痛经减轻40%-60%。

部分女性中枢神经系统对疼痛信号的敏感度较高,经期会放大不适感。临床采用加巴喷丁等神经调节药物,配合盆底肌生物反馈训练,能有效降低疼痛阈值。瑜伽中的婴儿式、猫牛式动作可放松骨盆区域。

宫颈狭窄导致经血排出受阻,或子宫过度前屈/后倾等解剖异常都会加剧疼痛。宫颈扩张术适用于宫颈管狭窄者,子宫悬吊术可矫正严重子宫后倾。寒冷刺激、精神紧张会加重血管收缩,经期需保持腰腹部保暖。

经期适当补充欧米伽3脂肪酸如三文鱼、亚麻籽可减少炎症因子产生,富含镁的坚果类食物能松弛平滑肌。每周3次有氧运动如快走、游泳可改善盆腔血液循环,但需避免经期前两日剧烈运动。疼痛持续超过3天或伴随发热、呕吐时,应及时排查器质性疾病。记录月经周期症状变化有助于医生判断病因,30岁以上女性建议每年进行妇科超声检查。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。