外照射与内照射的区别主要在于辐射源位置、作用方式及防护重点,外照射是体外辐射源穿透人体组织,内照射是放射性物质进入体内释放能量。

外照射的辐射源位于人体外部,如X光机、CT设备或宇宙射线;内照射的放射性物质通过呼吸、饮食或伤口进入体内,如碘-131沉积在甲状腺。外照射需屏蔽防护,内照射需防止核素摄入。

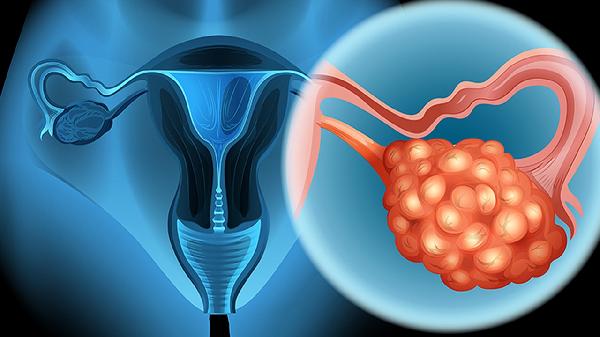

外照射通过γ射线、中子等穿透性辐射直接损伤细胞DNA,能量随距离衰减;内照射的α、β粒子在体内持续释放能量,对局部组织造成集中伤害,如镭-226在骨骼中富集引发骨癌。

外照射采用时间缩短接触、距离远离源、屏蔽铅墙三原则;内照射需佩戴防护口罩、严格清洁污染区,服用普鲁士蓝铯中毒、碘化钾防碘-131吸收等阻吸收剂。

外照射用剂量仪实时监测环境辐射量;内照射需通过尿检、全身计数器测量体内核素活度,如锗酸铋探测器检测铯-137的γ射线。

外照射急性损伤表现为皮肤红斑、造血障碍;内照射潜伏期长,特定器官易癌变,如钚-239导致肺癌。两者长期暴露均可能诱发白血病、甲状腺疾病等。

日常需注意减少电离辐射接触,高辐射岗位人员应定期体检。饮食上增加抗氧化食物蓝莓、番茄减轻辐射损伤,运动促进代谢帮助排除微量核素。接触放射源后立即使用EDTA螯合剂冲洗皮肤,工作场所配备铅玻璃防护屏与空气过滤系统,建立严格的污染监测流程。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。