营养性疾病主要包括蛋白质能量营养不良、维生素缺乏症、矿物质缺乏症、微量元素缺乏症和肥胖症五种类型。

蛋白质能量营养不良是由于长期摄入不足或吸收障碍导致的营养缺乏状态。常见类型包括消瘦型和水肿型,前者表现为体重明显下降、肌肉萎缩,后者则以水肿、肝大为特征。这类疾病多发于经济欠发达地区儿童、长期节食者及消化吸收功能障碍患者。

维生素缺乏症包括维生素A缺乏引起的夜盲症、维生素B1缺乏导致的脚气病、维生素C缺乏引发的坏血病等。不同维生素缺乏会表现出特异性症状,如维生素D缺乏可致佝偻病,叶酸缺乏可能引起巨幼细胞性贫血。

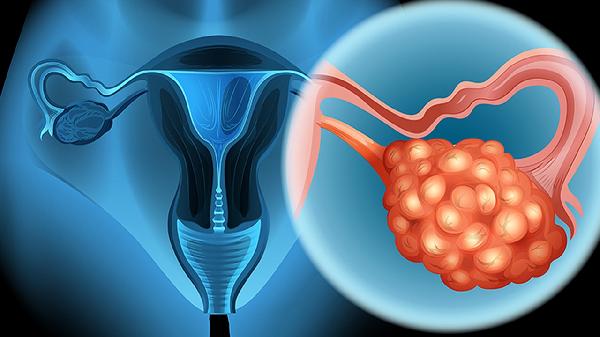

矿物质缺乏症常见钙缺乏引起的骨质疏松、铁缺乏导致的缺铁性贫血、碘缺乏引发的甲状腺肿等。这类疾病与地域性饮食结构密切相关,如内陆地区易出现碘缺乏,素食者更易发生铁缺乏。

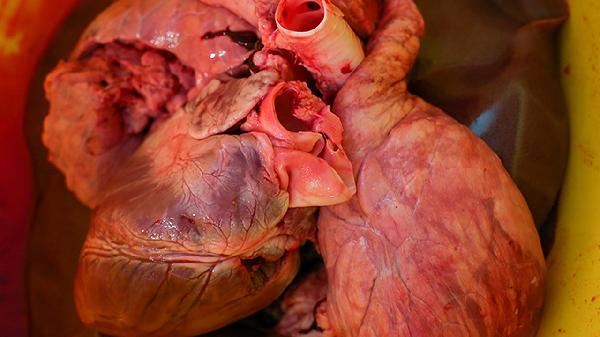

微量元素缺乏症包括锌缺乏引起的生长发育迟缓、硒缺乏导致的心肌病变、铜缺乏引发的贫血等。微量元素虽然需求量少,但对酶系统和代谢过程具有关键作用,长期缺乏会造成多系统功能障碍。

肥胖症属于营养过剩性疾病,表现为体脂异常堆积。根据病因可分为单纯性肥胖和继发性肥胖,前者与能量摄入过剩相关,后者多由内分泌疾病引起。肥胖可能诱发糖尿病、高血压等多种慢性病。

预防营养性疾病需建立科学膳食结构,保证蛋白质、维生素、矿物质等营养素均衡摄入。建议成年人每日摄入12种以上食物,每周达到25种以上。特殊人群如孕妇、儿童、老年人应根据生理需求调整饮食。定期体检可早期发现营养缺乏迹象,出现明显症状时应及时就医进行专业营养评估和干预。适量运动有助于维持正常代谢,但需注意运动量与营养补充的平衡。