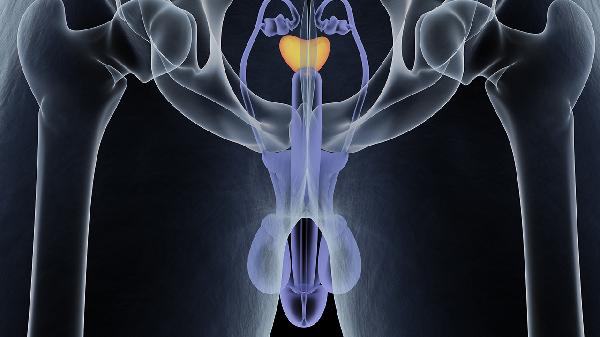

下体抽搐症状可能由肌肉痉挛、神经功能紊乱、泌尿系统感染、盆底肌功能障碍或心理压力等因素引起。多数情况下属于短暂生理现象,若伴随疼痛或排尿异常建议就医排查。

剧烈运动或长时间保持固定姿势可能导致会阴部肌肉疲劳性抽搐,表现为局部不自主节律性收缩。可通过热敷、轻柔按摩缓解,日常注意避免久坐久站,运动前后做好拉伸。

支配盆底区域的神经受到刺激时可能引发异常放电,常见于腰椎间盘突出或糖尿病周围神经病变患者。伴随麻木或刺痛感需进行肌电图检查,轻度症状可通过维生素B族营养神经。

膀胱炎或尿道炎引发的黏膜刺激可能引起排尿相关肌肉痉挛,多伴有尿频尿急症状。尿常规检查可确诊,治疗需根据病原体类型选择抗生素,同时增加每日饮水量。

产后女性或长期便秘者易出现盆底肌群协调障碍,表现为间歇性抽搐伴坠胀感。凯格尔运动能增强肌力控制,严重者需生物反馈治疗,每日训练15分钟可见改善。

焦虑紧张状态会通过植物神经反射引发肌肉紧张,常见于工作压力大人群。正念冥想和腹式呼吸能有效缓解,持续超过两周建议心理咨询干预。

保持规律作息和适度运动有助于预防抽搐发作,建议每日饮水2000毫升以上避免尿液浓缩刺激。可尝试温水坐浴放松肌肉,选择棉质透气内衣减少摩擦。饮食注意补充镁元素如坚果、深绿色蔬菜,限制咖啡因摄入。若抽搐频率增加或影响正常生活,需及时到泌尿外科或神经内科进行盆底肌评估、尿动力学检查等专业诊断,排除间质性膀胱炎、帕金森病等潜在疾病。中老年患者出现持续症状时应加做腰椎核磁共振检查。