中国女性HPV感染率高峰集中在20-24岁和45-49岁两个年龄段,主要与初次性行为年龄提前、多性伴侣、免疫状态波动、宫颈黏膜屏障功能下降及HPV疫苗接种率不足等因素相关。

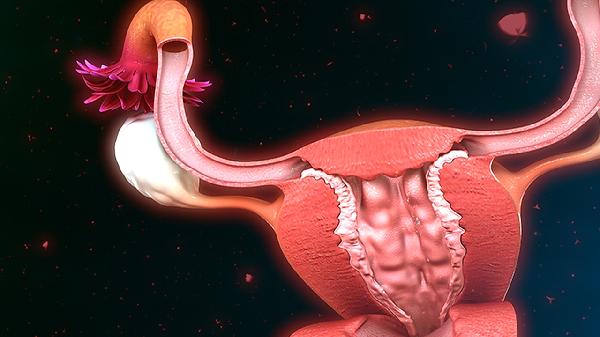

初次性行为年龄提前是年轻女性感染率高的关键原因。青春期宫颈上皮细胞化生活跃,对HPV更易感。多性伴侣或伴侣有高危性行为会显著增加交叉感染风险,安全套使用率不足进一步加剧传播。性活跃期女性每年自然清除率约70%-80%,但持续感染可能发展为癌前病变。

围绝经期女性感染率回升与免疫功能下降密切相关。雌激素水平降低导致宫颈黏膜变薄,局部免疫防御减弱。慢性疾病、长期压力或使用免疫抑制剂会降低机体清除病毒能力,使潜伏感染重新激活。妊娠期免疫耐受状态也可能促使病毒载量升高。

30岁以上女性宫颈癌筛查覆盖率不足50%,农村地区尤为突出。部分感染者因无症状未及时诊治,成为隐性传染源。传统细胞学检查灵敏度有限,可能导致漏诊。高危型HPV检测尚未纳入常规体检项目,延误早期干预时机。

国产二价疫苗虽已纳入免疫规划,但9-45岁女性全程接种率不足5%。公众对疫苗安全性的误解、地域供应不平衡及自费接种的经济负担是主要障碍。男性未纳入接种计划也间接影响群体免疫效果。

HPV16/18型占致癌感染的70%,其E6/E7癌蛋白可破坏抑癌基因。不同亚型存在地域差异,如HPV52/58型在亚洲更常见。病毒通过微创伤口感染基底层细胞,整合入宿主DNA后可能逃避免疫监视。吸烟会加速病毒DNA损伤修复异常。

建议21岁以上女性每3年进行宫颈细胞学检查,30岁后联合HPV检测。接种疫苗后仍需定期筛查,因现有疫苗未覆盖所有高危型别。保持单一性伴侣、戒烟、控制慢性炎症可降低感染风险。确诊感染者应避免过度焦虑,80%以上免疫正常人群可在1-2年内自然清除病毒。围绝经期女性需关注阴道微生态平衡,适量补充乳杆菌制剂有助于增强局部免疫力。医务人员应避免对HPV阳性患者污名化,提供科学心理疏导。