补气血可通过饮食调理、规律作息、适度运动、中药调理、情绪管理等方式实现。气血不足可能与营养不良、过度劳累、慢性疾病、月经量多、长期压力等因素有关。

适当摄入富含铁元素和优质蛋白的食物有助于改善气血不足。动物肝脏、瘦肉、菠菜等含铁量较高,红枣、枸杞、黑芝麻等传统食材可辅助补血。建议将补血食材与富含维生素C的蔬果搭配食用,促进铁吸收。避免空腹饮茶或咖啡,以免影响铁质吸收效率。

保证充足睡眠是气血恢复的基础条件。夜间11点至凌晨3点是肝胆经运行时段,此时深度睡眠有助于气血生成。避免熬夜和昼夜颠倒,午间可适当小憩。长期睡眠不足会导致气血耗损加剧,形成恶性循环。

选择八段锦、瑜伽、散步等温和运动能促进气血运行。运动强度以微微出汗为宜,避免剧烈运动耗气伤血。每周保持规律锻炼,配合呼吸调节效果更佳。久坐不动会导致气血运行不畅,适度活动能改善末梢循环。

四物汤、八珍汤等经典方剂可在医师指导下使用。常见补气血药材包括当归、黄芪、党参等,需根据体质辨证选用。中药调理需坚持一段时间才能见效,切忌自行加大剂量。服药期间忌食生冷油腻,避免影响药效吸收。

长期焦虑抑郁会消耗气血,保持平和心态很重要。可通过冥想、呼吸训练等方式舒缓压力,避免情绪大起大落。肝气郁结会影响气血运行,适当疏解情绪有助于气血调和。培养兴趣爱好也能转移注意力,减少气血损耗。

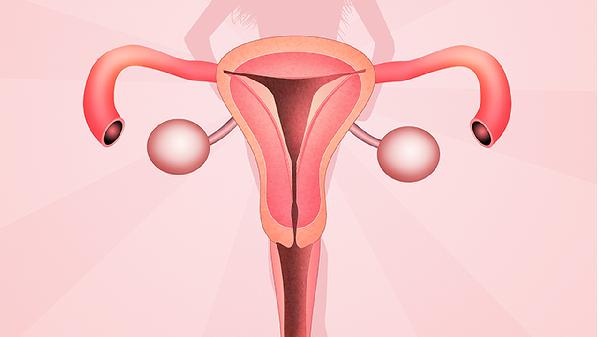

补气血需要综合调理且贵在坚持,建议建立个人健康档案记录身体变化。经期女性可适当增加红肉、动物血制品摄入,产后女性需特别注意气血双补。中重度贫血或持续头晕乏力者应及时就医,排除器质性疾病。日常可按摩足三里、血海等穴位辅助改善,避免过度节食或偏食造成营养失衡。调理期间注意观察身体反应,出现不适需调整方案。