性取向属于正常人类心理多样性范畴,不存在绝对标准判断"正常与否"。性取向的自我鉴别可从性吸引模式、情感偏好、生理反应三个维度观察,常见类型包括异性恋、同性恋、双性恋、泛性恋等。

观察对特定性别产生的本能吸引力。异性恋者通常对异性产生性幻想与关注,同性恋者则对同性有持续性的性兴趣,双性恋可能对两种性别均产生吸引。性吸引具有稳定性,偶然的审美欣赏不构成取向判断依据。

分析亲密关系中的情感投入倾向。多数人倾向于与特定性别建立深度情感联结,表现为恋爱中的愉悦感、安全感差异。情感偏好可能与性吸引一致,也可能存在分离现象,如无性恋者可能有情感依赖但缺乏性冲动。

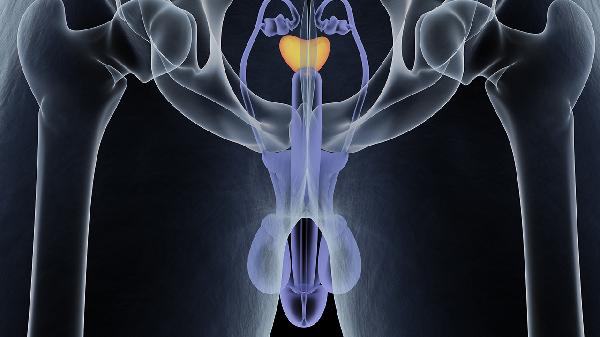

注意身体对性刺激的自然反应。性唤起时的生理变化如生殖器充血、心率加快往往反映潜意识取向,这种反应通常不受主观意识控制。但需区分情境性反应与持续性取向特征。

评估性取向对生活功能的影响。若性取向未导致持续痛苦或社会功能损害,则属于健康范畴。部分人群可能因文化压力产生自我怀疑,这需要与本质性取向困惑区分。

回顾性意识发展历程。青春期后期形成的性取向通常稳定,但有些人可能经历探索期。性取向流动现象确实存在,但强迫改变既不可能也无必要。

性取向本质是生物-心理-社会因素共同作用的连续谱系,世界卫生组织早在1990年就将同性恋从疾病分类中删除。建议通过正规心理学量表如Kinsey量表初步评估,避免使用网络流传的简单测试。若因性认同问题产生焦虑、抑郁等情绪困扰,可寻求注册心理咨询师帮助。日常保持健康作息与适度运动有助于维持心理平衡,香蕉、深海鱼等富含色氨酸的食物可能辅助改善情绪状态。我国精神障碍诊疗规范明确规定不应将性取向作为诊疗目标。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。