中小学生早熟现象与遗传、环境激素、营养过剩、心理刺激及社会文化因素相关,需通过医学评估、饮食调整、运动干预、心理疏导和家校协同进行综合管理。

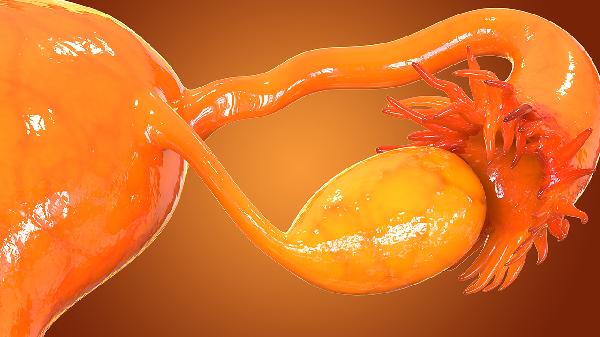

家族性早熟倾向可能通过基因传递,表现为骨龄提前或第二性征早现。确诊需进行染色体检测和激素水平检查,治疗上可采用促性腺激素释放激素类似物延缓发育,如亮丙瑞林、曲普瑞林等药物,必要时联合生长激素治疗。

塑料制品中的双酚A、农药残留等环境内分泌干扰物会模拟雌激素作用。减少使用塑料餐具,选择玻璃或陶瓷材质;优先选购有机农产品;定期检测居住环境污染物浓度,必要时安装净水设备。

高热量饮食促使脂肪细胞分泌瘦素激活下丘脑-垂体轴。控制每日摄入热量在1800卡以下,用蒸煮替代油炸;增加膳食纤维摄入,如燕麦、西兰花;限制含糖饮料,替换为无糖豆浆或淡茶水。

过早接触成人化影视内容会刺激神经内分泌系统。建立分级媒体过滤系统,屏蔽不良信息;每天进行正念冥想练习;安排亲子共读时间,选择青春期生理变化等科普书籍。

成人审美导向的服装设计加速儿童心理早熟。校服宜选用宽松纯棉材质;避免过早使用化妆品;学校开展性别平等教育课程,每学期不少于8课时。

日常饮食建议增加十字花科蔬菜如羽衣甘蓝,其含有的吲哚-3-甲醇有助于雌激素代谢。每周进行3次以上跳绳或游泳运动,每次持续30分钟可调节生长激素分泌。睡眠保证小学生10小时、初中生9小时,夜间避免蓝光照射。建立生长监测档案,每季度测量身高体重,绘制生长曲线图。发现女孩8岁前乳房发育或男孩9岁前睾丸增大等真性性早熟体征,应及时至儿童内分泌科就诊,通过GnRH激发试验明确诊断。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。