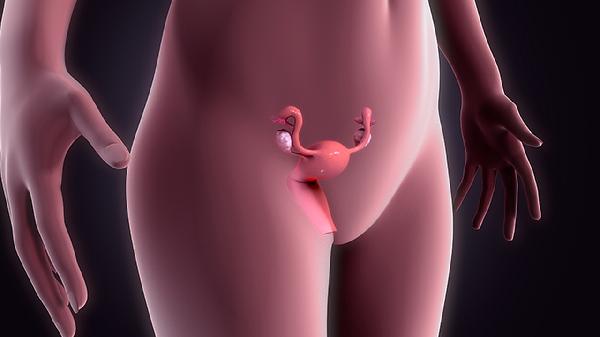

服用避孕药后出血可能由激素水平波动、药物类型差异、个体适应性、漏服或错服、子宫内膜敏感等原因引起。

避孕药含雌激素和孕激素,外源性激素摄入会打破原有内分泌平衡。部分女性在用药初期出现突破性出血,常见于前3个周期。可遵医嘱调整剂量或更换药物类型,如从单相片改为三相片。

紧急避孕药因左炔诺孕酮剂量高1.5mg/片,更易导致撤退性出血。短效避孕药中炔雌醇含量低于35μg时,子宫内膜支撑不足可能引发点滴出血。建议选择含20μg炔雌醇的复方制剂减少出血风险。

CYP3A4酶活性差异影响药物代谢速度,代谢慢者更易出现副作用。体重指数>30可能降低药效并增加出血概率。可进行基因检测或改用非口服避孕方式如避孕环。

漏服超过12小时会使激素水平骤降,连续漏服2天需启动补救方案。服用抗生素如利福平会降低药效,需采用避孕套等双重防护。建议设置手机提醒并详细阅读药品说明书。

孕激素使内膜萎缩变薄,部分区域脱落形成不规则出血。长期使用可能造成内膜厚度不足0.5cm。配合维生素E200IU/日或低剂量雌激素如雌二醇1mg可改善内膜状态。

出现出血时记录出血量和周期,选择高铁食物如动物肝脏、菠菜预防贫血,避免剧烈运动加重出血。出血超过7天或量大于月经需排查宫颈病变,40岁以上女性应监测激素六项。保持外阴清洁,使用pH3.8-4.4的弱酸性护理液,棉质内裤每日更换。长期反复出血建议超声检查子宫内膜,必要时采用曼月乐环或避孕贴剂替代口服药物。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。