基因在受精卵形成时已基本确定,但后天环境、表观遗传修饰等因素可能影响基因表达。

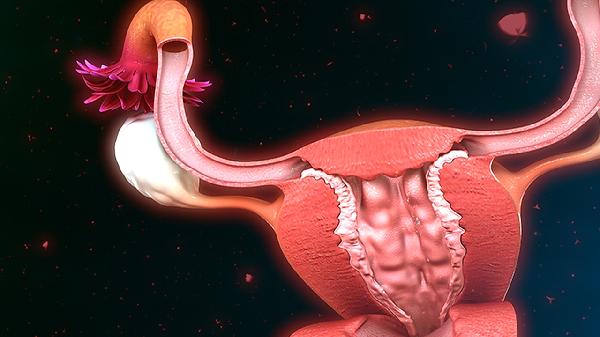

基因由父母双方遗传物质决定,受精时染色体组合完成基因蓝图构建。DNA序列在个体生命周期中保持稳定,构成身高、血型等遗传特征的基础。基因检测技术如全基因组测序可确认遗传信息。

环境因素通过DNA甲基化、组蛋白修饰等机制调控基因表达。孕期营养、压力等可能改变胎儿基因活性,例如饥饿环境会导致后代代谢相关基因表达异常。这类变化不改变DNA序列但影响性状。

辐射、化学物质等外界刺激可能引发体细胞基因突变。紫外线导致皮肤细胞TP53基因突变增加皮肤癌风险,这类后天获得性变异不会遗传给下一代。

细胞分裂过程中端粒逐渐缩短,影响衰老相关基因表达。氧化应激会加速端粒损耗,导致细胞功能衰退。补充NAD+前体物质可能延缓该过程。

CRISPR-Cas9技术可编辑特定基因序列,临床试验已用于治疗β地中海贫血。病毒载体递送、碱基编辑等新兴技术为遗传病治疗提供可能,但生殖细胞编辑存在伦理争议。

保持均衡饮食摄入叶酸、维生素B12等甲基供体营养素有助于维持基因稳定性,规律运动可上调抗氧化基因表达。避免接触甲醛、苯等致突变物质,孕期需特别注意环境毒素防护。基因检测可提前发现遗传风险,但表观遗传调控为健康管理提供主动干预空间。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。