持续缺乏饱腹感可能与神经调节异常、胃肠疾病、激素失衡、心理因素或不良饮食习惯有关。

下丘脑饱食中枢功能障碍是常见原因,多与脑外伤、肿瘤或炎症损伤相关。治疗需针对原发病,如垂体瘤患者可采用经蝶窦手术,配合溴隐亭等药物调节;日常建议记录饮食日记,每餐固定摄入量,使用小餐具控制分量。

胃轻瘫、慢性胃炎会延缓胃排空速度,导致饥饿信号持续。确诊需胃排空闪烁扫描,治疗包括促胃动力药多潘立酮、莫沙必利、低脂低纤维饮食,严重者考虑胃电刺激植入术。南瓜粥、山药泥等温和食物有助于改善症状。

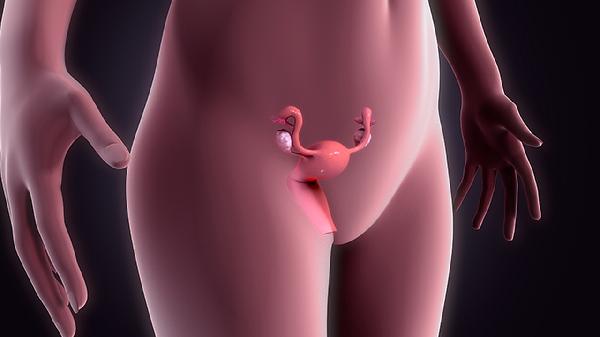

瘦素抵抗或胰岛素异常常见于肥胖人群。检测空腹瘦素水平后,可采用GLP-1受体激动剂利拉鲁肽、双胍类药物调节,配合间歇性断食法。每周3次抗阻训练能提升激素敏感性,深海鱼油补充omega-3也有辅助作用。

焦虑抑郁会干扰饱腹信号传导,暴食症患者尤为典型。认知行为疗法配合5-羟色胺再摄取抑制剂氟西汀、舍曲林效果显著。正念饮食训练中,建议咀嚼每口食物20次,餐前饮用300ml温水增加胃容受性舒张。

精制碳水占比过高会快速升高血糖后骤降,触发虚假饥饿感。调整膳食结构为蛋白质30%、优质脂肪20%、复合碳水50%,选择鸡胸肉、藜麦等低GI食物。餐前食用奇亚籽或魔芋制品可增强饱腹感,避免两餐间隔超过4小时。

改善饱腹感知需要综合干预,每日保证30分钟有氧运动如快走、游泳,增加膳食纤维至25g/天。烹饪多用蒸煮方式,避免油炸食品破坏胃饥饿素平衡。睡眠不足会降低瘦素分泌,保持7小时优质睡眠至关重要。杏仁、希腊酸奶等富含酪蛋白的零食能延长饱腹时间,定期监测血糖和胃肠功能有助于早期发现潜在病变。

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至微信。